小社代表の姫野が小野啓写真集『NEW TEXT』作って届けるためのプロジェクトを振り返ったエッセイを、

図書館にまつわるさまざまなトピックを扱っている雑誌「みんなの図書館」に寄稿いたしました。

下記に全文を掲載いたしますので、ぜひご一読ください。

「みんなの図書館」は全国の主要図書館で読むことができます。

詳しくはこちらをご覧ください:図書館問題研究会 雑誌 みんなの図書館

クリックすると大きな画像で表示されます。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

写真集『NEW TEXT』を全国の図書館へ

姫野希美

(赤々舎代表取締役、ディレクター)

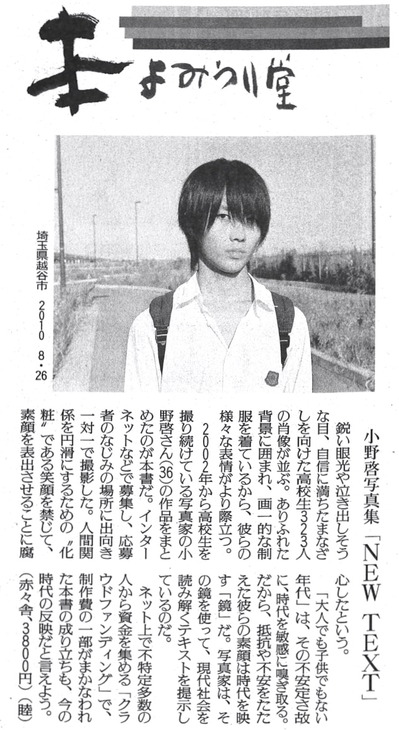

●10年をかけて撮影した500名余の高校生

小野啓が撮る高校生のポートレートは、朝井リョウさんの小説『桐島、部活やめるってよ』『少女は卒業しない』の表紙になっているといえば、思い起こされる方もいらっしゃるだろう。小野啓は、実は自身のライフワークとして、ここ10年間ほど高校生のポートレートだけを撮りつづけてきたのだった。北海道から沖縄まで全国各地の500名余りの高校生を写してきたが、何より印象深いのは、小野がモデルとして高校生を選ぶのではなく、モデルの呼びかけに応じてくれた高校生を全員、彼らが生活している土地に赴いて撮影してきたことだろう。

写真を撮る行為は、「被写体」の語が示すように、撮られる側を受け身の立場に置きがちだが、小野の高校生との向き合い方は、むしろ撮る側が受け身なのだった。始めた当初は「(モデルになってくれる)ひとりひとりが遠かった」と彼は述懐する。高校生が行きそうな服屋やスペースにモデル募集のチラシを置いてもらい、雑誌の後ろの方のページに小さな告知を載せてもらった。連絡してきてくれる高校生は稀で、ただ待つことしかできなかった。やがてインターネットの普及につれて、ホームページを見た高校生からのメールでの応募が主になった。なぜ写真を撮られたいのかーー願望や不安、切実さや揺れがメールの言葉に滲み、時にすべては伏せられていた。

小野はその高校生の顔を知らないまま、新幹線や高速バスで彼らが居る土地に出かけた。「君が身近に感じる場所はどこ?」という小野の問いかけによって、高校の教室、通学路、駅、コンビニの前、海辺、暗い踊り場、自室などさまざまな空間で撮影が行われた。笑顔はなくポーズもなく、カメラを見つめる彼らの姿とその背景に、私たちは何を見るのだろうか。

●手探りのクラウドファンディング

小野啓が持ち込みでこのシリーズを見せてくれたとき、高校生という年代がもたらす青春性やナイーブさ以上に、ひとりひとりの存在感とそこに宿る重心に打たれた。まだ何者でもない彼らは"高校生"と呼ばれながら、個の存在としてこちらを見返し、私たちを映し出しているようにも思えた。最初に撮った一枚は、ルーズソックスの女子。最後の一枚は、夕陽が射し込む駐輪場の眼鏡の男子。その間に流れた10年は、彼らが生きている場所を変えただろうか。

ボリュームが必要だった。500名以上の、しかも複数ある写真をフィルムから見直し、323名のポートレートを時系列で並べることにした。写真集としては大部のものになるが、しかし価格を抑えたかった。もしも高校時代の自分がこの写真集を見たら何を感じただろうーーその想像は恐ろしくもあるが、できれば高校生にも手に取ってもらいたいと強く思った。

必要なコストとイメージする定価。その矛盾のなかで辿り着いたのが、"小野啓写真集『NEW TEXT』作って届けるためのプロジェクト"だった。このプロジェクトへの参加費は制作費の一部となり、定価を抑えることにつながる。同時に、ひと口(5000円)ご参加いただくと、小社は完成した写真集を一冊お手元に届けるとともに、もう一冊をご希望の図書館や高校に寄贈するというものだ。クラウドファンディングという言葉も知らないような手探りの状態だったが、ともかく500口を目指してスタートした。"作って届ける"とはそのまま出版社の役割ではあっても、それを十全に果たすことは常に難しい。私たちが特に新しい可能性を思ったのは、寄贈先を参加者に考えてもらうことだった。書店でもWEBでもなく、自分たちのコントロールが及ばない場所、人が本と出会うはずの場所がそこにあるのではないだろうか。プロジェクトをスタートするに当たって、私はこんな呼びかけを書いた。

「本は、書店に並んでいても倉庫に積まれていても、それだけでは『本』ではないです。人の手がそれを取り、眼と写真が向き合ってはじめて『写真集』は生まれます。 あらためてその生々しく困難なことに、小野啓と挑戦したいと思いました。 表紙の擦り切れた『NEW TEXT』が図書館の棚にあり、常に未知の読者を待つことを願っています。

『NEW TEXT』があなたからあなたの家族へ伝わり、時代と普遍が手渡されることを願っています。 どうぞ参加してください。」

●約200館の図書館へ

プロジェクトは、およそ1年をかけて達成された。小野啓の奮闘はもとより、参加してくださったひとりひとりの方々、呼びかけるための場を与えてくださった方々......たくさんの力を授けていただいた。そして、私たちをとても勇気づけたのは、寄贈先のご指定に添えられていた言葉だった。母校へ、図書館へ、『NEW TEXT』と名付けられた写真集は、想像もできないような旅を始めようとしている。

たくさんの図書館が挙げられていた。昔、父親と暮らした思い出の町の図書館へ贈りたいという方。旅先の東北の町で立ち寄った図書館、木陰が美しかったあの場所に贈りたいという方。離島の図書館へーー高校に入るために島を離れる子どもたちへ見せてあげたいという方。こんな声もある。

「私は終の住処予定地の図書館に寄贈しようと考え中です。寄贈という形で未来の高校生に紹介したいと思いました。知り合いの高校生にはさりげなく教えて図書館に誘導しようと思います。大人は勝手に手に取ればいいのです。なんかそんなポートレート群なんです。」

寄贈先をお任せくださる方の分は全国の図書館にお送りする予定なので、合わせて約200館にこの写真集をお届けすることができそうだ。とても少ない数ではあるけれども、この200冊がさざ波となり、どこかの遠い岸に届くこともあるかもしれない。

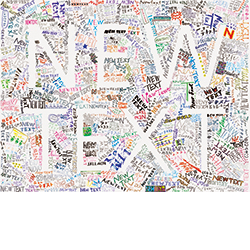

『NEW TEXT』の表紙は、モデルとなってくれた高校生やそのクラスメートによる、無数の「NEW TEXT」という文字の寄せ書きだ。ノートや黒板や路上に書いたその文字を、みなが携帯電話のカメラで撮って小野に送ってくれたという。丹念に敷きつめられた彼らの文字の表紙、そこに浮かび上がってくる、未だ書かれざるテキスト、「NEW TEXT」をひとりでも多くの方に見ていただきたいと願う。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

初出:「みんなの図書館」2014年2月号(図書館問題研究会機関誌)

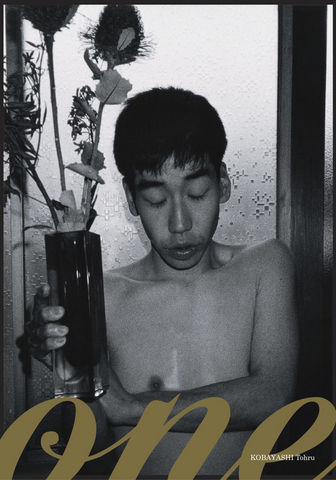

小野啓写真集『NEW TEXT』はこちらからお買い求めいただけます。