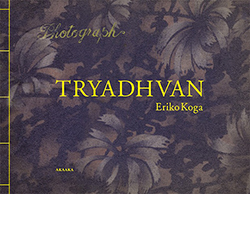

古賀絵里子写真集

デザイン:大西正一

Photographs by Eriko Koga

Art Director : Masakazu Onishi

Published in November 2016.

About Book

時間のつらなりの中、命の在り処を見つめる。

「TRYADHVAN」(トリャドヴァン)は、サンスクリット語で三世(過去世、現在世、未来世」をあらわす仏教用語。

僧侶と結ばれ寺院に暮らす古賀にとって、日々にその時間の巡りや因縁は息づくものであっただろう。そして授かった新たな命の存在により、古賀はさらに未知の時間の深みへと触れていく。

体内にふたつの鼓動がある日々、変わりゆく身体----抱えこむ不穏さや、突き上げるような衝動をカメラは捉え、自身でありながら自身ではない不可思議の生身が立ち現れる。その目に映る身のまわりの静物や寺院の営みは、聖と俗とを超えて呼応し、深々とした闇も眩む光も静かな緊張感に満ちて一枚のなかに共存する。

自身の存在とは何か、その源となる命とは何か、、、紐解いた古い家族アルバムや過去帳のなかに立ち上がるもの。時間のなかを行き来しながら、自らを手放し自らをたしかめる写真の有りよう。

古賀絵里子が本作において旅をしたのは、自身の内なる、そしてそこから無限につづく三世の時間だった。

全ページ袋綴じ、和綴じの装丁のなかに、光陰が息づく代表作。

「いま彼女は、古いアルバムの中の死者たちに見守られながら、さらに深く自分自身の中へと降りてゆく。そしてより困難な時間の旅を生きる。そこにはもう物理的な旅も、カメラを向けられる具体的な他者もいない。ただ無数の生のひとつにすぎない自分の生だけがある。どれほど愛しくとも、誰から認められることも褒め称えられることもなく、忘れられてゆく小さな日々。しかしそれこそが、果てしなく繰り返されてきた無数の生の姿に他ならない。

だから彼女はこれらの日々を、震える手でただ抱きしめる。あらゆる生は、死ゆえに、どれほど孤立していようともけっして孤独ではない。古賀絵里子のTryadhvanは、生をその孤独から救う長い旅のはじまりを告げている。」

竹内万里子「Tryadhvan」より

Book Previews

Artist Information

古賀絵里子 |Eriko Koga

1980年福岡県生まれ。上智大学文学部フランス文学科卒業。

2004年フォト・ドキュメンタリー「NIPPON」受賞。2011年写真集『浅草善哉』(青幻舎)を発表し、翌年「さがみはら写真新人奨励賞」を受賞。

2014年写真絵本『世界のともだち・カンボジア』(偕成社)を刊行。国内外で個展やグループ展を多数開催。清里フォトアートミュージアム、フランス国立図書館などに作品収蔵。写真発表の傍ら、テレビ出演や執筆活動もしている。

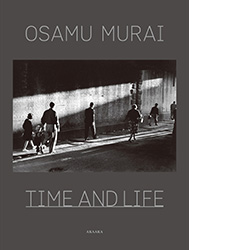

村井修 写真集

寄稿: 堀江敏幸

造本設計・デザイン: 大西正一

Works of Osamu Murai

Text : Toshiyuki Horie

Book Design:Masakazu Onishi

Published in October 2016.

About Book

変貌する時代と空間を見つづけ、

其処に宿る生命を刻印した70年の足跡。

丹下健三や白井晟一の代表作を撮影し、建築写真家として時代を顕わしつづけてきた村井修。「世界の広場と彫刻」のシリーズにおける、空間と彫刻、そして人の深い関係性も忘れがたい。本書は、その70年の足跡の集大成であり、ヨーロッパのモダニズム建築や韓国の詩情あふれる建造物など、重要な未発表作品も併せて収載。路傍のぺんぺん草にこそ眼差しを向けつづけた写真家の、空間と生との交わりが浮かび上がる。

Artist Information

村井修(むらいおさむ)|Osamu murai1928年愛知県半田市生まれ。現・半田高校、現・東京工芸大学卒業(元・東京写真大学専任講師歴任)。建築や彫刻を被写体とした写真家活動を始め東京で 独立。小田仁二郎氏、瀬戸内晴美(寂聴)氏らによる同人誌「Z」の表紙(写真)を担当する。新旧東京都庁舎ほか一連の丹下健三氏の建築、白井晟一氏の作品 など数多くの建物を撮影し、80年代には数年間に及ぶ京都迎賓館の撮影を手掛けた。シドニー・オペラハウス、関西空港、中部国際空港セントレア、東京駅な ど時代を代表する建物の写真を撮影・発表している。彫刻分野では、佐藤忠良氏、流政之氏、澄川喜一氏らの作品撮影。米タイムライフ社の取材にもかかわり、 雑誌『LIFE』のテーマ「家族」日本編を担当するなど活躍は国内外、多岐に及ぶ。

|

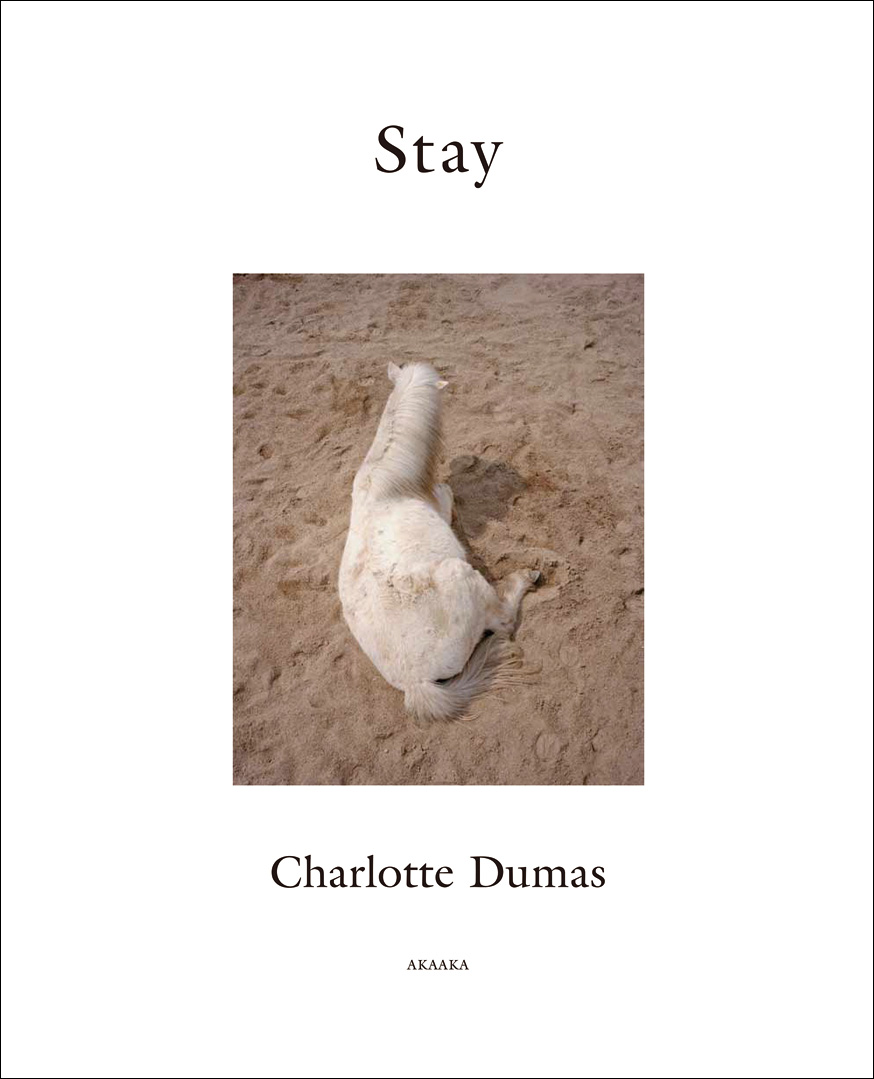

シャルロット・デュマ『Stay』

Planned:Gallery 916

Size:H274mm × W240 mmPage:119 pages Binding:Softcover

ISBN:978-4-86541-054-9

Published in October 2016. |

¥ 3,300+tax

国内送料無料! |

|---|

About Book

シャルロット・デュマが写し出す、美しき"日本の馬"の姿。

現代社会における動物と人間との関わりをテーマに作品を発表している、オランダの写真家シャルロット・デュマ。彼女が2012年にスタートした、日本全国に現存する"在来馬"を撮影するプロジェクトの集大成として、8ヶ所を巡って撮影した緻密なポートレイトを収載。

与那国、宮古、トカラ、木曽、対州、御崎、野間、道産子ーーそれぞれが秘める歴史、風土、人間との関係性。それぞれの精神。

「彼女のポートレイトは、見るものの心に焼き付けられる類のものだ。なぜなら彼女が馬を見るとき、馬たちもまた彼女を見つめているのだから。」

Stay

Charlotte Dumas

In November 2014 I started a project to portray the eight native horse breeds of Japan.

Some of them are in such low numbers their future existence is uncertain. Only one of the breeds, the Dosanko horse, native to Hokkaido in the north of Japan, is still thriving.

Most of the horse breeds are confined to small islands and have never been able to migrate. In some cases they are of importance as the symbol of their location as is the case on Yonaguni Island where the Yonaguni horse is depicted together with the world largest moth (also native to Yonaguni) and the marlin on the manhole covers of the island.

It is my intention to present individual portraits as well as a collective one unlocking something about the history of these animals in relation to the people that share their territory in each specific location. I am interested in the present role they are awarded in society and their value to those who surround them, be it symbolic or practical.

The eight native breeds:

Yonaguni pony, Yonaguni Island Okinawa prefecture;

Miyako pony, Miyakojima Okinawa prefecture; Dosanko pony, Nanae Hokkaido;

Kiso pony, Kisofukushima Nagano prefecture;

Tokara pony, Nakanoshiama island Kagoshima Prefecture;

Tsushima pony, Tsuhima island Nagasaki prefecture;

Misaki Pony, Kushima Miyazaki prefecture;

Noma Pony, Imabari Ehime prefecture.

Charlotte Dumas's approach is a way of being--present, focused, curious, open.

She uses large-format film, and working with such film and moving subjects takes exceptional mastery and impeccable instincts. Dumas improvises with timing and ever-changing light, those unknowns that travel itineraries and careful production schedules can never predict. She goes to the animals that she photographs where they are, in their territories and homes.

For the project chronicled in this book, Dumas traveled over the past two years across Japan from Yonaguni and Miyako islands to Nakanoshima in the south; to Nagano, Tsushima island, Cape Toi, and Ehime prefecture; and to Hokkaido, in the cold, far north. Each of the eight breeds of Japanese horse she found--the Yonaguni, Miyako, Tokara, Kiso, Taishu, Misaki, Noma, and Dosanko--has their own story, landscape, relationship with humans, and spirit. [...]

Dumas doesn't see horses as objects, nor use them as props to make nice pictures. She creates portraits that burn into the soul because when she is looking at the horses, they are looking back.

Stacey Clarkson James (Art Director of Harper's Magazine)

Artist Information

シャルロット・デュマ1977年生まれ。オランダ人写真家。2000年にヘリット・リートフェルト・アカデミーを卒業後、ライクス・アカデミーで視覚芸術を学ぶ。キャリアを通じて現代社会における人間と動物の関係性をテーマに扱い、これまでに警察馬や救助犬、動物園で飼育されている動物など、様々なシチュエーションの動物を被写体としたポートレイト作品を発表。欧米を中心に各地で個展開催やグループ展に参加する。現在アムステルダムとニューヨークを拠点に活動。

Charlotte Dumas

Born in 1977. Dutch photographer. After graduating from Gerrit Rietveld Academi, she studied the visual arts at Rijks Akademie. Throughout her career, she focuses on the relationship especially between human and animals in contemporary society and has exhibited portraits of animals situated in a variety such as police horse, rescue dog, and animals kept in zoo. She has been participated in a several group shows and held solo exhibition mainly in Europe and the United States. Currently based in both Netherland and New York.

田中朝子写真集

執筆: 真武真喜子, 田中朝子

翻訳: クリストファー・スティヴンズ

編集: 株式会社ノマル

アートディレクション: 林聡 (株式会社ノマル)

デザイン: 笹岡克彦 (株式会社ノマル)

Works of Asako Tanaka

Writing : Makiko Matake, Asako Tanaka

Translation:Christopher Stephens

Editing:Nomart, Inc.

Art Direction:Satoshi Hayasshi (Nomart, Inc.)

Design:Katsuhiko Sasaoka (Nomart, Inc.)

Published in September 2016.

About Book

美術家 田中朝子待望の初写真集、♭(フラット)

「こぼれたミルクはまた注げばいいのだ」

傾いたカップからこぼれたミルクのかたちは星形!この一枚の写真が作品となるまで、田中朝子は何度ミルクをこぼしただろうか?ピタリと決まったショットは 決して偶然に撮られたものではない。こぼれたミルクのかたちが星形だったら?という発想は日々の生活のなかで偶然浮かんだことなのだけど、作家はそのイ メージを作品にするまで理想を譲らない。お気に入りのかたちが現れるまでは何度でもミルクをこぼせばよい。 (写真集本文から抜粋)

ー 真武真喜子 インディペンデント・キュレーター

タイトル"♭" (フラット)とは、楽譜で用いられる"半音さげる"を意味する記号です。視覚の純粋性と不確かさを感じさせる、ほんの少し音を外したかのような田中の一貫 した作風を象徴するキーワードとして使用されています。作家初となる今写真集では、新旧のイメージを編集し65作品をピックアップして集録。これまでの仕 事を俯瞰するバラエティに富んだ内容となっており、この一冊で田中作品の魅力を存分にご堪能頂けます。

ノースヨークムーアズ・ナショナルパークを歩いて

幅野昌興写真集

アートディレクション:葛西薫

Works of Masaoki Habano

Art Direction : Kaoru Kasai

Published in September 2016.

※表紙2種、中身は同一。

out of stock

About Book

ノースヨークムーアズ・ナショナルパークは、イギリスの北東にある、海岸から内陸へ4分の1程まで広がる国立公園。 海沿いには小さな漁村があり、その奥へと丘陵が続く。起伏は多いが高い山はなく、荒地や牧場が広がり、のどかで静かな村々が点在しているという、ごくありふれたイギリスの里山だ。けれども、この「特に何もない」ことこそ最高の魅力なのだ。フットパスを歩き、村の小さな緑地とパブを楽しむ。幅野は、ここを訪れる度に懐かしさが増し、15年も通い続けた。

羊が自由に歩き回る草原、海岸線にせり出す家々、ハイキングの人々の表情。モノクロの豊かな階調に焼き付けられた、懐かしくも新鮮な風景。