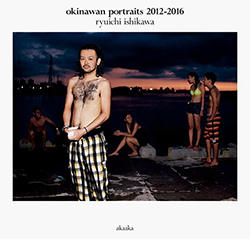

okinawan portraits 2012-2016

石川竜一写真集

5,000円+税|245×255mm|288ページ|並製本

アートディレクション:町口 景

okinawan portraits 2012-2016

Works of Ryuichi Ishikawa

5,000JPY|245×255mm|288pages|Soft cover

Art Direction : Hikari Machiguchi

ISBN:978-4-86541-051-8

Published in September 2016.

*お支払い方法は、代金引換、銀行振込、郵便振替、クレジットカード支払い、PayPal よりお選び頂けます。

About Book

石川竜一、渾身の沖縄ポートレート。第二弾。

木村伊兵衛写真賞を受賞し、たちまち完売となった『okinawan portraits 2010-2012』。シリーズの続編となる『2012-2016』では、人物、風景、建物など、身のまわりのものすべてをポートレート的な視点で撮影しています。

被写体により多くを委ね、社会のなかの個人が写しとられたポートレートは、 全268点。フォーマットも変化し、さらに状況や時間を取り込みながら、ポートレートの新たな可能性を探っています。日常に根差したリアリティが「沖縄」という枠を超えて、人の生命力と影、社会と人々の在り方、開発と変容、背景にある大きな問題について普遍的に問いかける本作。

ひとつとして要約することのできない存在がポリフォニーとなって立ち上がります。

あなたは誰ですか。

私はこの景色です。

あなたは誰ですか。

私はこの音です。

あなたは誰ですか。

私はこの香りです。

あなたは誰ですか。

私はこの痛みです。

あなたは誰ですか。

社会です。

あなたは誰ですか。

歴史です。

あなたは誰ですか。

私はあなたです。

私は誰ですか。

あなたは私です。そして、私が決して知ることのできない何者かです。

あなたはここまで来て、ここから行くのです。

宇宙(ひと)の前に突っ立つ。目の前の宇宙は二本の足によって世界と繋がっている。目の前にも背後にも、見渡す限り世界が広がっている。その世界もまた、幾重にも重なり宇宙へと繋がっている。世界が生まれたとき、宇宙では何が起こったのか。赤ん坊が立つとき、世界で何が起こっているのか。震える膝に力を込めて、朦朧とする意識を両手で整えて。手首で脈打つ両手では数え切れないほどの時間。2つの目だけでは見渡すことのできないほど深い意識。1.4キロの脳みそに詰め込まれた無限の存在と、そのなかで生まれる偶然と矛盾。動き続ける世界ですれ違う宇宙。

誰もが孤独な宇宙の中で、その命を削ることによって存在している。その星屑のように舞い上がる削りカスのなかに立ったとき、美しさを問うことはあまりに儚く、自由を問うことはあまりに虚しく、正しさを問うことはあまりに脆い。ただただただ。ひたすらに。生きる術を探す。私は私である。

(石川竜一 後記より抜粋)

Who are you?

I am this landscape.

Who are you?

I am this sound.

Who are you?

I am this fragrance.

Who are you?

I am this pain.

Who are you?

Society.

Who are you?

History.

Who are you?

I am you.

Who am I?

You are me. And someone I can never know.

You come to this place and go from this place.

I stand tall before the universe (human being). The universe before my eyes is connected to the world by two feet. The world stretches out as far as the eye can see in front of me and behind me. And the world in multiple layers is also connected to the universe. When the world was born, what happened in the universe? When a baby stands up, what happens in the world? All of its strength is put into trembling knees; hazy consciousness is steadied with both hands. In those hands with pulsing wrists is countless time. Deep consciousness impossible to see in its entirety with only two eyes. An infinite being compressed into 1.4 kilograms of brain matter and the coincidences and contradictions born from it. A universe that doesn't cross paths with a constantly moving world.

For everyone, existence is a solitary universe of life that is gradually erased. Stand among these eraser shavings that whirl up like stardust and it is ephemeral to ask what beauty is, futile to ask what freedom is, meaningless to ask what rightness is. Just, solely, only. Simply. I search for the art of living life. I am myself.

(Blow from Ryuichi Ishikawa)

Ryuichi Ishikawa is an Okinawan's Okinawan- Much like his home islands, his work has a wild streak that seems out of synch with the rest of mainland Japan. This is in fact a very good thing- for his ongoing documentation of his homeland could not be done as vividly, surely, or with as much raw love, had the project been taken on by an outsider from Tokyo.

This follow-up to his Kimura Ihee award-winning book Okinawan Portraits 2010-2012 picks up directly where the last one left off. This new entry features some 268 images which lead viewers on a winding journey through a world unique to these islands. It's inhabitants shine in Ishikawa's photographs- his steady gaze is as much about celebration as it is truth. Okinawa, and by extension Okinawans, aren't sentimentalized within these pages- nor are they sanitized. No matter what struggles these people have faced- whether self-inflicted or from birthright, their dignity is kept intact. The people and places shown in Ishikawa's pictures are the product of an environment and society that's inherited a historical legacy. The effects of seventy-plus years of Americanization can be seen everywhere- from designs painted on sunbaked walls to glowing fast food franchise signage, to the fashions and even faces of the citizens themselves. These pictures deftly portray a society that, despite having been stretched and battered by the East and West, continues to glower with a fiercely independent spirit.

Certainly Okinawan Portraits reflects photographic methods which are deeply woven into the tapestry that makes up the craft's history- within the pages of this book one can find visual threads that reach back to photography's past age (Think August Sander to Alec Soth) to new chapters that reach forward into the contemporary world of online street-fashion blogs and the infinite visual sea that is Instagram. Ishikawa's portraits however aren't mere decoration or a collection of "characters" to feed an online viewership- the people within these pages are alive and it's because of their flaws and beauty for which the photographer resolutely devotes himself to them. They are his, and he is theirs.

The camera seals this fact with a snap of the shutter.

MOMA curator, critic, and photographer John Szarkowski once remarked that importance in a photographic work is only measured by what subsequent artists make of it- the reverberations of Ishikawa's Okinawan masterpiece will no doubt continue to have lasting effects in the ongoing visual dialogue of documentary portraiture.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

石川竜一|Ryuichi Ishikawa

1984年 沖縄県生まれ

2006年 沖縄国際大学科社会文化学科卒、大学在学中に写真と出会う

2008年 前衛舞踊家 しば正龍に師事

2010年 写真家 勇崎哲史に師事

写真展「脳みそポートレイト」、沖縄県立博物館・美術館1F県民ギャラリー1,2

写真集『SHIBA 踊る惑星』自費出版

写真展「瞑」、ギャラリーoMac( 写真、コンテンポラリーダンス)

2011年 写真展「FRAGMENTS2」に参加、沖縄県立博物館・美術館1F県民ギャラリー

東松照明デジタル写真ワークショップに3期生として参加

同ワークショップ終了写真展に参加、沖縄タイムスビル

「Open Okinawa 沖縄幕開け!展」、space tropical(写真、コンテンポラリーダンス)

2012年 「沖縄本土復帰40周年写真展 OKINAWA 0 POINT」に参加

『okinawan portraits』で第35回キヤノン写真新世紀佳作受賞

2013年 写真展「FRAGMENTS3」参加、沖縄県立博物館・美術館1F県民ギャラリー(写真、コンテンポラリーダンス)

写真集『しば正龍 女形の魅力』自費出版

しば正龍独演会にコンテンポラリーダンスでソロ出演

2014年 森山大道ポートフォリオレビュー展出品、 沖縄県立博物館・美術館1F県民ギャラリー

写真展「RYUICHI ISHIKAWA」、gallery ラファイエット

自主制作写真集『RYUICHI ISHIKAWA』

写真展「show case #3」に出品、eN arts

写真集『okinawan portraits 2010-2012』、『絶景のポリフォニー』を赤々舎より刊行

写真展「zkop」、アツコバルー

写真展「 okinawan portraits 2010-2012」、PLACE M

写真展「絶景のポリフォニー」、銀座ニコンサロン

Posted at : 2016.09.07 21:22

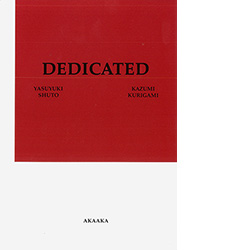

DEDICATED

操上和美写真集

首藤康之

3,800円+税|B5変型|128ページ・写真67点掲載

ソフトカバー(スリーブケース付)

ブックデザイン:葛西薫・安達祐貴

スタイリスト:北村道子

ヘアーメイク:佐藤富太

ボディーペインティング:エドツワキ

協力:本尾久子(キュレーター)

DEDICATED

Photographs of Yasuyuki Shuto by Kazumi Kurigami

3,800JPY|128page|contain 67 photos|soft cover with slip case

Book Design : Kaoru Kasai / Yuki Adachi

Styling:Michiko Kitamura

Hair&Makeup:Tomita Satou

Body Painting:Ed TSUWAKI

Cooperation:Hisako Motoo(curator)

ISBN:978-4-86541-046-4

Published in July 2016.

About Book

本書は、写真への圧倒的な情熱と人間愛に穿たれた操上和美の視線が、公私ともに親交をあたため見つめ続けてきたダンサー・首藤康之の肉体と魂を射抜き、圧倒的な力強さにあふれる作品群として生み出された写真集です。

撮影は、2015年11月の、首藤のバースデーに行われました。その日のため、ベストの状態に仕上げてきた首藤は、幼い頃から踊ることに心身を捧げ培ったすべてを、操上のカメラの前に差し出し、操上はそれを広く深い愛情で受け止め、美事なシャッターチャンスを導きだしています。一瞬一瞬が完成された彫刻のような首藤の身体は、魂そのものが踊っているかのようであり、古来、踊りが「捧げもの」であったことをも連想させます。

全てになりきる卓越したテクニック。

そう...それ自体で全部である存在。

と、モーリス・ベジャールに言わしめた

Shutoの----深化する肉体。

少年、青年、壮年、老年へと...

肉体に宿る魂を追って

ダンサーの旅は続く。

恐れていることがあるか。

腐食への旅。

――操上和美

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

操上 和美|Kazumi Kurigami

1936 年 北海道生まれ。1961 年 東京綜合写真専門学校卒業。翌年セントラルスタジオに入社し、杉木直也氏 に師事。1965 年 退社後、フリーランスとなる。1969 年にはコマーシャルフィルムを手がけ、以後広告写真家にと どまらずフィルムディレクターとしても活躍を続ける。主な写真集に『泳ぐ人』『陽と骨』『KAZUMI KURIGAMI PHOTOGRAPHS-CRUSH』『NORTHERN』『Diary 1970 ~ 2005』『陽と骨Ⅱ』『PORTRAIT』。

首藤康之|Yasuyuki Shuto

15 歳で東京バレエ団に入団。19 歳で「眠れる森の美女」の王子で主役デビュー。古典作品をはじめ、モーリス・ ベジャール振付「春の祭典」「M」「ボレロ」ほか、ジョン・ノイマイヤー、イリ・キリアンなどの世界的現代振付家 の作品に数多く主演。2004 年に同バレエ団を退団後は、マシュー・ボーン、ジョー・カラルコ、シディ・ラルビ・ シェルカウイ、小野寺修二、ウィル・タケット、長塚圭史、串田和美、白井晃など、国内外の演出家・振付家の作 品に出演するほか、浅野忠信、黒沢清監督による映画にも出演するなど表現の幅を拡げている。また、近年は中 村恩恵との創作活動も積極的に行っている。第 62 回芸術選奨文部科学大臣賞ほか受賞歴多数。

Posted at : 2016.08.23 18:06

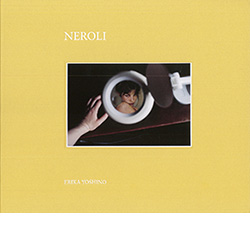

NEROLI

吉野英理香写真集

5,000円+税|230×272mm|72ページ|上製本

アートディレクション:田中義久

寄稿:菊竹寛

翻訳:宮城太

NEROLI

Works of Erika Yoshino

5,000JPY|230×272mm|72 pages|Hard cover

Art Direction : Yoshihisa Tanaka

Essay:Yutaka Kikutake

Translation:Hutoshi Miyagi

ISBN:978-4-86541-045-7

Published in July 2016.

About Book

写真に宿るパッションや偶然性、かけがえのない時間。

吉野英理香の新作「NEROLI」(ネロリ)は、ビターオレンジの花から抽出されたアロマオイルの名前に由来します。花の蜜に、木の皮や葉の香りが入り混ざった複雑な香り。時間を集め、環境との関わりを経て抽出されたイメージが、見る人のうちに呼び起こすものを、香りに託しています。

鏡の反射像を映し込んだものや、繰り返される水のイメージ。愛する音楽のジャケットをセットアップして撮影したもの。さらにプリントを再撮影したり、写真そのものの生成や喪失を連想させるものーーその作品世界は、写真家自身が作り出した小さな虚構の世界が現実と交じり、掴むことのできない大切な瞬間へ向かっています。

イエローの布に包まれた繊細な造本も見どころのひとつ。菊竹寛によるテキスト「音色のように残響する」を巻末に収載しています。

「オルゴールが止まりかける、音が抽象性を増し始める瞬間のような写真ー吉野さんの写真を、例えばそう言ってみる。オルゴールは、そこに刻まれた音階にゼンマイで巻かれた振動板がまるで紙を櫛で解くように触れることで、音楽が奏でられる。けれども、やがて回転が遅くなると曲を奏でることを止め、抽象性を増した匿名の音色へと姿を変えていく。曲を奏でるために順序だてられた音階が確かにそこにあるにもかかわらず、曲の名残を伝える音色へと姿を変える音の群れたち。」

菊竹寛「音色のように残響する」より

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

吉野英理香(よしの えりか)|Erika Yoshino

1970年埼玉県本庄市生まれ。1989年から写真の制作を開始し、1994年に東京総合写真専門学校を卒業。在学中には写真家・鈴木清らの影響を受けな がら制作を続け、90年代半ば以降はいわゆるストリート・フォトグラファーとして、多数のモノクロ作品を発表する。2010年からカラー作品の制作を開始。都心から関東北部で撮影される作品は、見る者をその独特の作品世界に引き込む新たな魅力を湛えている。

Posted at : 2016.08.23 17:38

We are here

馬場磨貴写真集

定価:4,000円+税|238×302mm|108ページ|上製本

デザイン:寄藤文平+阿津侑三(文平銀座)

We are here

Photographs by Maki Umaba

4,000 JPY|238×302mm|108 page | hardcover

Design:Bunpei Yorifuji + Yuzo Azu (Bunpei Ginza)

ISBN:978-4-86541-048-8

Published in July 2016.

※本書は表紙がA、B、Cの3種類ございます。中身のページは同じです。

About Book

風景のなかに現れる巨大な妊婦の愛と問いかけ

写真家 馬場磨貴は、自身のホームページなどで被写体となる妊婦さんを募集し、ヌードのポートレートを撮影してきました。そして、「ある日、街を歩いていてふと空を見上げると、ビルの間から巨大な妊婦さんが現れました。その日から公演や線路の向こう側...いたるところに彼女たちは姿を見せました」(馬場の言葉より)。妊婦さんが宿す生命の力や揺らぎが、身のまわりの風景と交わったところに、このシリーズ「We are here」は誕生したのです。

うららかな春の公園や海辺、高層ビルの狭間、ドームの背後、そして福島や広島にも巨大な妊婦さんたちが現れます。思い思いの姿で風景に溶け込み、呼吸し、私たち人間の存在へ優しく、ときに憂いを帯びた眼差しを向けてくれたりもします。巨大な妊婦さんは、その大きさや力でもって何かを傷つけたりするでしょうか? 生まれたままの姿で丸腰である彼女たちは、戦ったり破壊したりすることなく、ただこの世界に存在しているのです。

そして、雑踏や路地の物陰にふと等身大の妊婦さんを見るとき、その無防備で弱さを湛えた姿にはっとさせられます。命は、生と死を同時に孕むものであることを、その陰りから思い起こされます。

「We are here」は、生きる力に貫かれた妊婦さんたちのシリーズであり、またこの地上に存在する私たち皆の姿でもあります。風景は美しく愛おしく、そして切実な痛みをもって目の前にあります。巨大な妊婦さんの解き放たれた姿を折々に仰ぎ見ながら、私たちはある安心と指針を得るのかもしれません。

We are here

Maki Umaba

Upon first encounter with Maki Umaba's We Are Here a viewer may be puzzled- opening the book to a random page, it would be quite natural to feel a sense of bewilderment at these images of fully nude and pregnant women towering over the Tokyo skyline. They loom over airports and highways- they peek down through openings in skyscrapers at the city's daily motions below.

What exactly is going on?

While Umaba's use of absurdity draws the viewer in it later becomes apparent that the work is a testament to her own experiences with the trauma and horror of miscarriage. In the post-script, Umaba notes:

I who have yet to experience death trembled to find there was 'death' inside my body. The life and death that occurred in my womb made me aware that women are weak beings whose will, however strong, is powerless to prevent it. To look with the eyes of those who are weak is much more difficult than to look with the eyes of those who are strong.

One day as I was walking in town I suddenly had a flash of insight. A very large pregnant woman appeared before me between two buildings. At the sight of this large figure, I felt a sense of liberation and overwhelming relief. The anger and unease I had felt for so long that and was unable to vent rose up from the pit of my stomach and became lighter.

Thus, they were born.

Like a storybook, We Are Here is best viewed page by page, in order. Like a story book, We Are Here has a cast of giantesses and anonymous citizens and a dangerous and potentially deadly power. It all takes place in a city which, page by page, grows smaller as the women continue to grow larger- the city recedes and is replaced by the desolate off-limits zones of Fukushima villages. Into a mist-filled dusk, the women disappear.

We Are Here might first be approached with a smile, but it builds upon itself as a consideration of support for women and motherhood- the very basis from which all humanity is biologically, sociologically, and culturally born from.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

馬場磨貴|Maki Umaba

東京都生まれ。

武蔵野美術大学短期学部油絵科在学中から写真を撮り始める。新聞社の出版写真部に勤務。その後フリーランスに。2002年 文化庁在外研修生として渡仏。Ecole Nationale Superieure de la Photographie d'Arles に学ぶ。現在、東京を拠点に活動中。

Posted at : 2016.07.15 22:40

あおあお

藤代冥砂写真集

2,600円+税|188×257mm|104ページ|並製

アートディレクション:塚原敬史(trimdesign)

Blue-Blue

Photographs by Meisa Fujishiro

2,600 JPY|188×257mm|104 page | softcover

Art direction : Takashi Tsukahara (trimdesign)

ISBN:978-4-86541-047-1

Published in June 2016.

About Book

藤代冥砂 初の風景写真集

空と海のあいだ。海と森のあいだ。

あおあおと満ち、うごき、連なるいのち。

沖縄に移住し5年、そこに暮らしながら、藤代冥砂の眼が純粋に反応し、写してきたのは、波が砕ける瞬間であったり、海亀が身を海水に反射させながら横切る瞬間であったり、人の気づきと関係なく、島に無防備にある無量の輝きとでもいうべきものでした。

海や森に循環する水のエネルギー。そこここにある拝みの場所。鮮やかな動植物たちなど。

被写体と真っすぐに向き合い、生命力を交歓するようにして撮られてきた一枚一枚には、突き抜けた明るさとともに、世界への静かな祈りが寄せられているかのようです。

南国の光と色に溢れた「風景のヌード」、私たちの無量の輝きとも対になる至極の一冊です。

光と色と祈りに満ちて

私は、光と色に添うようにして沖縄で5年を暮らした。島の歴史や現在の問題はそこに居れば、目に見え、耳に聞こえ、肌で感じられる。それを写そうと思わなかったのは、光と色に託してみたかったからだろう。それは無意識の選択でもあったが、強度があった。自分の持ち場はそこにあるのだと直感したのだと思う。

島の自然や暮らしの断片を通して輝く光と色の原初の美しさは、言葉にするならば、あおあお、であり、意味にするなら、祈り、に近いと感じた。私はあおあおとした世界で島の幸福を祈っている。

構成としては、海から始まり海で終わっている。水の循環である。終わりの一枚では、父が子供に何かを唱えている儀式のようにも見える。光が沈む頃の崇高さは、時代と場所を問わないだろう。そして朝が来れば、はじめのページへと戻る。光と色と祈りに満ちた一日がまた始まるのだ。

藤代冥砂

Blue-blue

Meisa Fujishiro

Meisa Fujishiro's latest photobook, Blue-Blue, seems at first a departure from his commissioned magazine work of attractive young women, or his two-book domestic diary series , "I'll Go Back Home" , or his debut "Ride Ride Ride" a rollicking travel diary tale of continent-hopping, wide-eyed wonder in the late 1990's. Having chronicled his youth and created steadfast professional career Fujishiro and his family moved from the Hayama hills overlooking the sea to Japan's southern islands of Okinawa in 2011. The light and color of this environment struck a chord with the photographer- and while Okinawa has, with it's history and resulting legacy, held a serious place in the Japanese psyche in general and Japanese photography in particular, Fujishiro notes

If you are there, you can see and hear and touch the history of the islands and the issues Okinawa faces now. I didn't want to focus on those things, probably because I wanted to put Okinawa in it's true setting of light and color. It was an unconscious choice, but a strong one nevertheless. I think I intuitively realized it was what I should do.

In Blue-Blue, Fujishiro's lens has gathered a collection of images which focus on what the photographer describes as "the primordial light and color" of Okinawa. Light shines through every page- it's caught in the mist of breaking waves, it seemingly radiates from thunderheads on the horizon, it casts itself harshly across the bodies of three young women laid supine on the sand. Fujishiro's Okinawa exists as a seeming paradise of azure skies and sun-soaked nature. Each picture transmits light and color, and through this the temperature of the islands and Fujishiro's sentiments towards his new home are felt.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

藤代冥砂|Meisa Fujishiro

1967年千葉県生まれ。明治大学商学部卒。

主な写真集として「ライドライドライド」スイッチパブリッシング、「58HIPS」祥伝社、「もう家に帰ろう」ロッキングオン、「肉」集英社、「SKETCHES OF TOKYO」青幻舎がある。

「ドライブ」宝島社、「誰も死なない恋愛小説」幻冬舎、などの著作により小説家としても知られ、他の著作として、トラベルフォトエッセイ「父と息子、ヒマラヤを旅する」ibooks 幻冬舎、エッセイ集に「合格女子」講談社、がある。

Posted at : 2016.06.16 15:59