Books

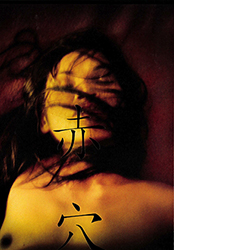

三好和義写真集

デザイン:松本久木

Photographs by Kazuyoshi Miyoshi

Art Direction : Hisaki Matsumoto

Published in August 2017.

About Book

高貴なるマハラジャ ファミリーとインド文化の深淵

インドの「最後のマハラジャ」と呼ばれる、砂漠の王国マルワール ジョドプールの統治者、ガジュシングⅡ世。若き日の三好和義は、この高貴なマハラジャのプライベートを、特別に許可を得て撮影することができた。それからおよそ30年を経て、再びジョドプールを訪れた三好は、信頼をもって迎え入れられ、さらに宮殿の奥深くへと招き入れられた。その空間は、インド文化の極みを集めた光彩に満ち、受け継がれてきたマハラジャの長い歴史が息づいていた。写真は初めて、時と文化の眩い深奥へと導かれていった。

印度楽園 三好和義

今回、マハラジャの世界を再び撮影して、30年間の写真家人生を振り返りました。

20代後半、僕は当時、最年少記録で、木村伊兵衛写真賞を受賞しました。モルディブなど明るいビーチの写真集『RAKUEN』で受賞したことが話題になり、「受賞後の作品は」と周囲の期待の声が高まりました。次回作を撮るために、世界中を旅して「楽園」を探しました。

インドのマハラジャの世界にたどりついたのは偶然でした。マハラジャの宮殿は楽園のようだと、たまたま耳にしたのです。80年代半から90年代にかけて10数回にわたり撮影を敢行しました。砂漠の真ん中に聳える、歴史に彩られた城や、人工湖に浮かぶ大理石の離宮など、マハラジャの造りあげた世界は、僕の想像していた理想郷である楽園をはるかに超えていました。灼熱のインド大陸を巡り、必死の思いで撮影しました。

渡印すること数回、宮殿の撮影は順調に進みました。しかし、宮殿にお住まいのマハラジャご本人の撮影は、なかなか叶いませんでした。それが実現したのは、偶然でした。デリー空港の税関で、書類の不備があり、カメラを取り上げられてしまいました。絶望の気持ちで、ホテルのロビーを歩いていた時、目の前にマハラジャが現れたのです。それまでの悲嘆の気持ちも忘れて、マハラジャの前に進み出て、撮影を懇願していました。そんな非礼もマハラジャは寛大な気持ちでお許しになり、撮影の許可をいただきました。

マハラジャのポートレートを撮影する時は、今でも大変緊張します。前日には気持ちが高ぶり寝られない夜を過ごすほどです。しかし、撮影現場に行き、ファインダー越しにマハラジャのお顔を拝見した瞬間、慈愛に満ちたその表情に、勇気をいただきました。

今回の写真集のために30年前の写真を見返していると、あの時、マハラジャの写真を撮ることができて、どれほど、その後の写真家人生が豊かになったのかを知りました。京都の御所と離宮、伊勢神宮、東大寺などの撮影でも、マハラジャの世界を撮影したのだという誇りと自信が、僕を支えてくれました。

マハラジャという存在そのものが、僕にとって究極の楽園だと、あらためて感謝しています。

1958年徳島市生まれ。中学時代に本格的に写真を始め、14歳で地元の新聞社に写真を持ち込み採用される。この時、初めて原稿料を手にする。15歳で単身沖縄へ撮影旅行に出かける。以降毎年通い、17歳の時、最年少で銀座ニコンサロンでの個展を開催する。東海大学へ進学。東京へ出てきたことにより、本格的にプロとしての活動を在学中に始める。雑誌「BRUTUS」(マガジンハウス)の表紙やグラビアなどメジャーな媒体や広告の仕事をする。卒業とともに、株式会社「楽園」を設立。27歳の時、初めて出版した写真集『RAKUEN』(小学館)で木村伊兵衛写真賞を受賞。当時最年少記録と話題になる。以降「楽園」をテーマにタヒチ、ハワイ、モルディブからヒマラヤ、サハラ砂漠など、世界中で撮影。『SAHARA金の砂銀の星』(文藝春秋)『楽園王国TAHITI』(マガジンハウス)『楽園の秘密ハワイアン・スピリッツ』(小学館)などを写真集として発表する。近年は日本文化にまつわる撮影も多く『京都の御所と離宮』(朝日新聞社)『室生寺』(クレヴィス)や、国宝の仏像を撮った写真集『極楽園』(日経BP)などを発表。銀座和光で「伊勢神宮」「ヴェルサイユ」の写真展を開催するなど展示にも力を入れている。日本の世界遺産の撮影も精力的に行い、写真集『屋久島』(小学館)『世界遺産・小笠原』(朝日新聞社)『日本の世界遺産』(小学館)『富士山』(講談社)を出版。国際交流基金により、日本の世界遺産の写真展が世界を巡回中。現在、ニッコールクラブ顧問。

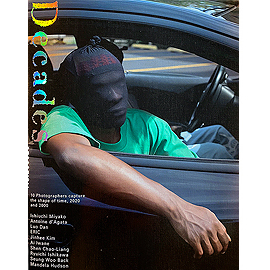

小泉悟作品集

アートディレクション:作元大輔

デザイン:漣めぐみ

Works by by Satoru Koizumi

Art Direction : Daisuke Sakumoto

Design:Sazanami Megumi

Published in July 2017.

About Book

君の居場所の一つはここだけど、他の場所に行くんだろう─。

近年、活動の場を世界に広げており、今後ますます活躍が期待される若手彫刻家、小泉悟の初作品集。

小泉悟(1983年生)は、動物と人間をモチーフにその両者を組み合わせ、まるで着ぐるみのように動物の表皮を被った人物像を発表してきました。

純粋無垢な少年のようなかわいらしさを含んでいるその表情は、孤独や不安を感じさせる愁いに沈んだ表情も併せ持っています。

それは高度に文明化した社会において、人間が失いつつある動物としての野生的本能との狭間で揺れ動き、迷いながらも今を生きようとする私たちの姿と重なり ます。また未熟さ、非力さの裏返しでもある「かわいい」が評価される現状の文化を飲み込み、あえて「かわいらしさ」を逆手に取って武器として身に纏おうと する現代人の姿を垣間みることもできるでしょう。

作品集「作品達の家で けもののすみか」は、偶然の出会いから、気に入られ連れて帰ってもらった、作品達のその後の「生きる」姿を、東京、軽井沢、台湾、韓国など、所有者の家やオフィス等を訪ねて、撮影したユニークな一冊です。

かわいらしさや、不安そうな表情、したたかさなど、コレクションされた先々のその場所でこそ現れている、作品達の様々なおもむきを、一冊の中にどうぞお楽しみください。

1983年宮城県生まれ。

2009年に沖縄県立芸術大学大学院 造形芸術研究科 彫刻専修 修了。沖縄を拠点に制作。 主な個展に「人間は宇宙でひとりぼっちだった」MEGUMI OGITA GALLERY Showcase (2015 東京)、 「人?間」 KaNAM 軽井沢ニューアートミュージアム(2014 長野)、 「Opposite」、「relation」 MEGUMI OGITA GALLERY Showcase (2012、2010 東京)などがある。 グループ展多数。台湾、韓国、シンガポール、アメリカなど、世界中のアートフェアにも参加し、人気を博している。 受賞歴に2007 ART MEETS ARCHITECTURE COMPETITION、A Judge Special Prize / Excellent Prize

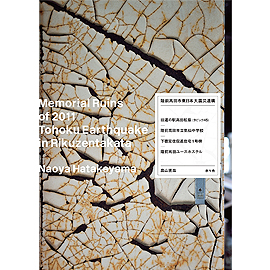

畠山直哉写真集

造本設計・デザイン:大西正一

Photographs by Naoya Hatakeyama

Art Direction : Masakazu Onishi

Published in July 2017.

About Book

2016年末~2017年頭にかけて、せんだいメディアテークで開催され大きな話題を呼んだ

「畠山直哉 写真展 まっぷたつの風景」

展示終了後も待望され続ける声に応え刊行される本書は、その記録と可能性を、写真(124頁)と言葉(124頁)の真ん中から新たに開くものです。

写真パートは、収録が長年待ち望まれていた初期作「等高線」や、せんだいメディアテークという場所でなければこのような形で展示することはなかったかもしれないと作家が語る稀覯(きこう)作、貴重なコンタクトシートなど、30年の間に撮影された様々なシリーズからの作品群を収録。さらにそこに「それらの展示風景を作家自身が撮影した写真」も入ってくる画期的な構成により、写真それぞれの空間を回遊する私たちの身体を、再び風景の起源の問いへと誘起します。

また会期中に開催された、佐々木幹郎(詩人)、いがらしみきお(漫画家)、志賀理江子(写真家)との対談の載録、西村高宏(臨床哲学)のテキストなどによる言葉パートは、「風景は、ただそこにあったものではなく、人間が歌を詠んだり絵にしたり写真を撮ったりするたびに、新しく生まれている」と作家が話すような、風景の二面性や両義性を、三思(さんし)させることでしょう。

未曾有の出来事の先に拡げられた、わたしたちの社会、文明、生に対する、しなやかで大きな「問い」。

私たちの内にも外にもある自然=「風景」を横断するように差し出された、畠山直哉の写真と対話の空間へ、さらなる参画を期待する珠玉の一冊です。

写真家。1958年岩手県陸前高田市生まれ。筑波大学芸術専門学にて戦後前衛芸術集団「実験工房」のメンバーであった大辻清司や山口勝弘に薫陶を受ける。その後、東京を拠点に活動を行い、自然・都市・写真のかかわり合いに主眼をおいた一連の作品を制作する。

石灰石鉱山の連作と、東京の建築空間や水路を被写体にした作品群で注目を集め、1997年第22回木村伊兵衛写真賞、2001年第42回毎日芸術賞、2012年芸術選奨文部科学大臣賞などを受賞。国内外で個展、グループ展に多数参加し、2001年にはヴェニス・ビエンナーレ日本代表の一人に選出されている。また2012年には、ヴェニス・ビエンナーレ国際建築展の日本館展示に参加し、館はその年の金獅子賞を受賞した。

作品はTATE(ロンドン)、MoMA(ニューヨーク)、東京国立近代美術館をはじめとする、主要都市の美術館に収蔵されている。

Related Items

|

|

out of stock

|

W.H.フォックス・トルボット 『自然の鉛筆』 Out of Stock |

|---|

|

|

|---|

露口啓二写真集

デザイン: 門馬謙次

寄稿:四方幸子 倉石信乃

Works of Keiji Tsuyuguchi

Design: Kenji Monma

Published in April 2017.

About Book

石狩川水系千歳川の支流であり、かつては、アイヌ文化形成の重要な経済的基盤でもあった「漁川上流域」。

日高山西部の流域にダムが建設されたことで出現した湖によって、先住民族アイヌの生活や儀式の場などが水没した二風谷や荷負などの「沙流川地域」。

石炭産業を中心に北海道の諸地域に形成された、夕張、三笠などの「空知炭鉱地帯」。

東日本大震災の被災地である陸前高田、気仙沼、女川、石巻、南相馬にわたる「長大な太平洋沿岸」と、

福島第一原子力発電所の事故により放射性物質が飛散し堆積した「帰宅困難区域の内側」「境界線」「外側」。

そして古来より自然と庶民の格闘の場であり、忌部と呼ばれる集団にかかわるとされている文化が成立していた徳島の「吉野川流域」。

古来、近代文化の盛衰。その史にではなく、その痕跡に繁茂し史を覆う自然に、露口啓二は、静かに見る。

かつて大量に鮭が遡上し、アイヌと和人に共有されていたとも思われる漁川流域の狩猟儀礼の場シラッチセや、

石炭産業の衰退後、坑道を地中に残したまま地上に放置されたボタ山、生活の場。原子力発電所の事故により居住が認められなくなった場。

多様な事態が起こり、そして変容していくそれらの場所が「自然」に浸透されてゆく諸様態、諸様相は、私たちの目にはどう映り、写真にはどう写るのか。

作家が現在も活動する道内(近代化の資源ための開拓によってなされた地)のアイヌの森と水から始まり、

東日本大震災の記憶を経て、出生の地である徳島の吉野川流域までにいたる様々な場所で撮影された写真群の併置により、

空間の差異と同質性、あるいは等価性、そしてそこに潜む不可視性など、「自然史」と言うべき壮大なうつろいの気配の顕現を試みる一冊。

Artist Information

露口啓二|Keiji Tsuyuguchi1950年 徳島県生まれ

1989年 フレメン写真製作所設立

1990年代末より、北海道のアイヌ語地名に基づく「地名」を開始

2002年 「地名」始めての個展をLIGHT WORKS(横浜市)にて開催

同年、「地名」を「現代日本の写真 Black Out展」に出品(日本文化会館・パリ、ローマ)(国際交流基金フォーラム・東京)

2004年「ノンセクト・ラディカル- 現代の写真III-展に「地名」を出品(横浜美術館・横浜)

2009年「東川賞国際写真フェスティバル受賞作家展」(東川町ギャラリー・東川町)

2009年「ICANOF2009 Blinks of Blots and Blanks(八戸市美術館・八戸市)

2011年より、「自然史」の制作を開始

2012年《Natural History(倉石信乃との共作)》を「SNOWSCAPE MOERE-再生する風景-」展に出品(モエレ沼公園ギャラリー・札幌市)

2013年「アクアライン展」(芸術の森美術館・札幌市)に「ON_沙流川」を出品

2014年に「自然史_福島」の制作を開始

同年、札幌国際芸術祭にインスタレーション作品「Map of Water」を出品、同時に写真展「自然史_北海道/福島/徳島」を開催(チカホ/CAI01・札幌市)

2015年 「もうひとつの眺め(サイト)展」に、「自然史_北海道/福島」を出品(北海道立近代美術館・札幌市)

「地名」の撮影を再開

Related Items

|

|

|

|

|

|---|

|

|

米田知子 『After the Thaw 雪解けのあとに』 (Out of Stock) |

|

|---|