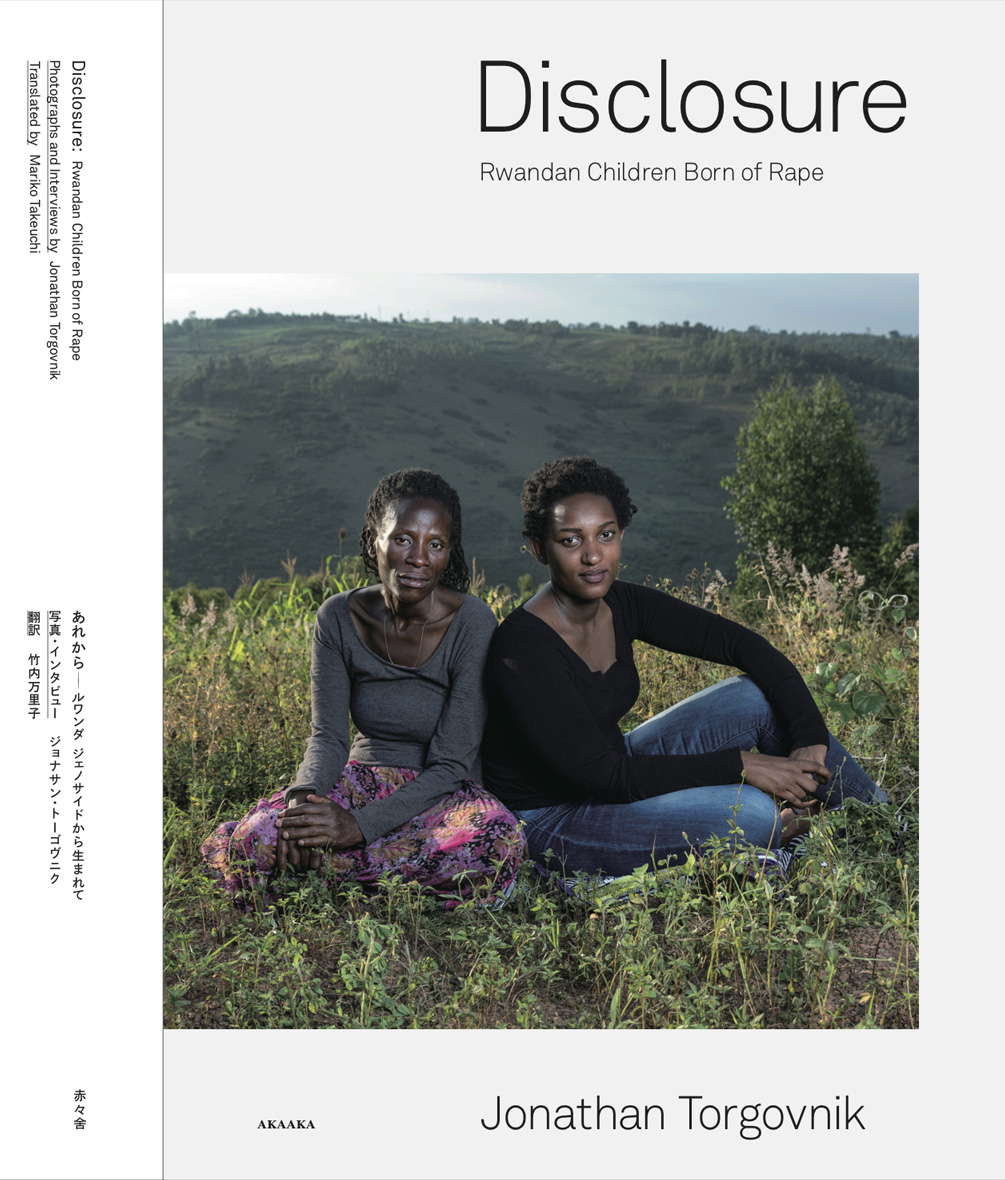

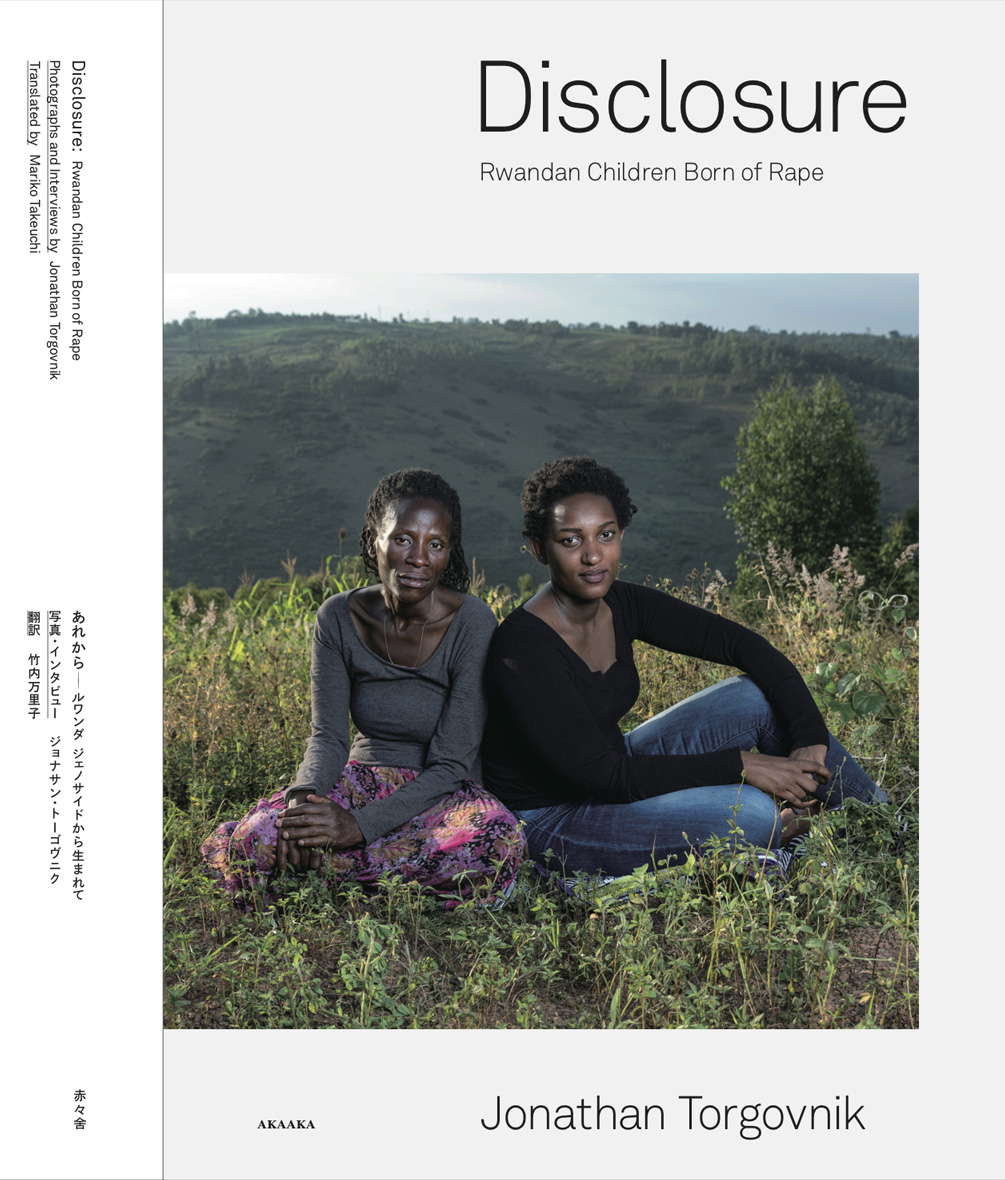

『あれから ─ ルワンダ ジェノサイドから生まれて』

Photographs and interviews:Jonathan Torgovnik

Planning, Translation:竹内万里子(Mariko Takeuchi)

Book Design:大西正一(Masakazu Onishi)

Publisher:赤々舎(AKAAKA)

Size:250 mm × 212 mm

Page:114 pages

Binding:Softcover

Language:日本語, English

Published in July 2020

ISBN: 978-4-86541-115-7

|

¥ 3,500+tax

国内送料無料!

お支払い方法は、銀行振込、郵便振替、

クレジットカード支払い、PayPal よりお選び頂けます。

|

About Book

1994年ルワンダで起きたジェノサイドにおいて、100日間でおよそ80万人もの人々が虐殺され、さらに大勢の女性たちが武器としての性暴力の犠牲となりました。その結果およそ2万人の子どもたちが生まれたという事実は、長らく闇に葬られていました。

2006年にルワンダを訪れて偶然この事実を知った写真家のジョナサン・トーゴヴニクは、自ら女性たちにインタビューを行い、親子のポートレートを撮影して、前書にまとめました(日本語版『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』(竹内万里子訳、赤々舎、2010年)。この作品は発表後、世界各地で大きな反響を呼び、2012年にフランスのアルル写真祭でディスカバリー・アワードを受賞しています。

この最初の出会いから12年後、トーゴヴニクは再び家族のもとを訪れ、さらに彼らを記録するプロジェクトに取り組みました。それをまとめたのが本書です。ここには、前書に登場した30組のうち16組の親子が再び登場しています。

今回は、いまや成年に達している子どもたちに初めてインタビューが行われました。母親たちは子どもたちへ、彼らの出自についてそれぞれに告げていました。そこで子どもたちは初めて、これまで「人殺しの子」と呼ばれ、差別や拒絶のなかで生きてきた日々について自ら語ったのです。その一方で、母親たちはこれが二回目となるインタビューのなかで、今なお様々な問題や葛藤を抱えながらも、生き続けるなかで生じた思いがけない変化(精神的回復や親子関係など)にも触れています。

このプロジェクトで、トーゴヴニクは武器としての性暴力という十分に報道されていない問題とその結果を浮き彫りにし続けています。性暴力から生まれた子どもたち、そして何世代にも渡って受け継がれる複雑で深いトラウマを。これらの家族のポートレートとインタビューから浮かび上がるのは、希望と許し、壊れやすさ、そしてジェノサイドの深刻なトラウマと影響によって今なお続く葛藤という強い意味合いをもった、困難でありながらも意義深いストーリーです。

During the 1994 genocide in Rwanda, a large number of women were victims of sexual violence used as a weapon of war,

and some 20,000 children were born as a result of the rapes they endured.

Jonathan Torgovnik interviewed a number of the women and photographed them with their children,

publishing Intended Consequences: Rwandan Children Born of Rape in 2009).

Published as Disclosure: Rwandan Children Born of Rape,

this project continues to highlight the use of sexual violence as a weapon and its consequences.

It is a tortuous and profound trauma that affects the children born as a result and is also passed down to future generations.

In revisiting these families, Torgovnik has uncovered a difficult but meaningful story with powerful implications.

It is a story of hope and forgiveness, of fragility, and of the deep trauma and effects of genocide.

This book was published with the support of 402 people who participated in the crowdfunding effort.

Every support was essential to this project, and is greatly appreciated.

About Project

本書は、和英併記にすること、世界的な流通や展示などの展開を目標として、2019年12月〜2020年2月10日の期間クラウドファンディングを実施し、402名の方のご支援をいただき、制作されました。前作『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』は英語版、ドイツ語版、スペイン語版、日本語版が各国で刊行されましたが、本書『あれから─ ルワンダ ジェノサイドから生まれて』は、小社の単独刊行となります。現在の出版を取り巻く状況によるものと言えますが、ここを起点として、広く本書を世界に伝えることを考えたいと思っています。

人々を揺さぶり、問いかけ、時に生きる力すらもたらしてきた肖像と言葉。

同じ時代に、同じ地平の上にある私たちは、互いに静かに耳を澄ませ、その存在から多くを汲み上げていきたいと願っています。

Set-Sales

|

『あれから ─ ルワンダ ジェノサイドから生まれて』

+『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』セット

¥7,000(税込、国内送料無料)

* お支払い方法は、銀行振込、郵便振替、

クレジットカード支払い、PayPal よりお選び頂けます。

|

|

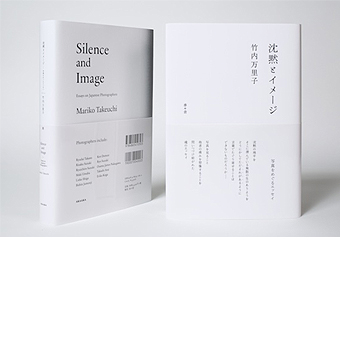

『あれから ─ ルワンダ ジェノサイドから生まれて』

+『沈黙とイメージ -写真をめぐるエッセイ-』セット

¥7,000(税込、国内送料無料)

* お支払い方法は、銀行振込、郵便振替、

クレジットカード支払い、PayPal よりお選び頂けます。

|

Artist Information

ジョナサン・トーゴヴニク

1969年イスラエル生まれ。写真家、映像作家。教育にも携わる。十分に報道されていない社会問題に個人的に取り組んだドキュメンタリー作品は、英国ナショナル・ポートレート・ギャラリー肖像写真賞、デュポン・コロンビア大学ジャーナリズム賞、アルル写真祭ディスカバリー・アワード、オープン・ソサイエティ財団ドキュメンタリー写真プロジェクト・フェローシップ賞、ゲッティ・エディトリアル写真賞、エミー賞ノミネーション、ウェビー・アワード、世界報道写真賞などを受賞。作品集に『Bollywood Dreams: An Exploration of the Motion Picture Industry, and it's Culture in India』(Phaidon,2003)、『Intended Consequences: Rwandan Children Born of Rape』(Aperture,2009)がある。世界中の美術館やギャラリーなどで数多くの個展・グループ展に参加。その作品はヒューストン美術館、フランス国立図書館 (パリ) 、アメリカ議会図書館 (ワシントンDC)に収蔵されている。

長期間にわたってルワンダで「Intended Consequences」のプロジェクトに深く関わり、ルワンダのジェノサイドにおける性暴力から生まれた子どもたちの中等教育を支援するため、民間組織「Foundation Rwanda」を共同設立した(www.foundationrwanda.org)。社会が変わるきっかけとしての写真の力を信じ、社会的不公正、人権、トラウマ、地球規模の健康問題などを熱心に記録している。南アフリカ在住。

竹内万里子

1972年東京生まれ。国内外の作品集、新聞雑誌等に写真批評を寄稿。写真展企画も多数。訳書にジョナサン・トーゴヴニク『ルワンダ ジェノサイドから生まれて』( 赤々舎、2010年)、著書に『沈黙とイメージ--写真をめぐるエッセイ』(日英対訳、赤々舎、2018年) がある。現在、京都芸術大学教授。京都府在住。

Jonathan Torgovnik

Jonathan Torgovnik (born in Israel,1969) is an award winning photographer, Emmy nominated filmmaker, and educator. His personal documentary projects dealing with underreported social issues have been recognized with numerous awards and honors such as the UK National Portrait Gallery Photographic Portrait Prize, the duPont Columbia University Journalism Award, Prix Découverte d'Arles, Open Society Foundations Documentary photography Project Fellowship Grant, the Getty Grant for Editorial Photography, an Emmy nomination, Webby Award, and World Press Photo award.

Torgovnik is the author of two books: Bollywood Dreams: An Exploration of the Motion Picture Industry, and it's Culture in India (Phaidon,2003), and Intended Consequences: Rwandan Children Born of Rape (Aperture,2009). His work has been featured in numerous solo and group exhibitions in museums, galleries, and institutions around the world and are in the permanent collections of The Museum of Fine Arts, Houston, the Bibliothèque nationale de France in Paris, and the Library of Congress, Washington, DC.

Following Torgovnik's deep involvement in his long-term project Intended Consequences in Rwanda, Torgovnik co- founded the non-governmental organization Foundation Rwanda, that supports secondary school education for children born of rape during the Rwandan genocide. (www.foundationrwanda.org).

Jonathan is a firm believer in the power of photography as a catalyst to help create social change and is committed to documenting issues relating to social injustice, human rights, trauma, and global health. Torgovnik is currently based in South Africa.

Mariko Takeuchi

Mariko Takeuchi was born in Tokyo, Japan in 1972, and currently based in Kyoto. She is currently professor of Kyoto University of the Arts. She has contributed to many photography books, newspapers and magazines as photography critic, and curated many exhibitions. Published works include her Japanese translation of Jonathan Torgovnik's Intended Consequences: Rwandan Children Born of Rape (2010) and a collection of her writings Silence and Image: Essays on Japanese Photographers (Akaaka Art Publishing, 2018).