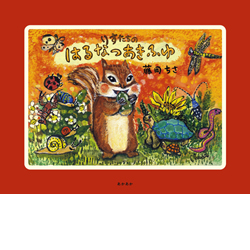

りすたちのはるなつあきふゆ

藤岡ちさ

1,400円+税|191 × 148 mm|80頁|上製

アートディレクション:坂川栄治

Squirrels : Spring, Summer, Autumn, and Winter

Illustrations and text by Chisa Fujioka

1,400JPY | 191 × 148 mm | 80 page | hardcover

Art Director : Eiji Sakagawa

ISBN:978-4-903545-85-1

Published in September 2012 Out of Print

About Book

本書は、画家藤岡ちさが2001年から現在までに洋菓子店西光亭のお菓子の箱用に描いた絵の中から、りすたちとその周りの小さな生き物たちが春夏秋冬それぞれの季節を楽しんでいるものを選び出し、ひとつひとつの絵に画家本人が書き下ろしで言葉を添えた絵本です。

絵の中のりすたちは、花を眺めながらゆったりとくつろいだり、季節の行事やスポーツに出かけて活き活きと動き回ったりと、様々な姿を見せています。またそこでは、親と子のあたたかな交流や、友達どうしや恋人どうしの楽しいひと時が描かれています。りすたちを取り囲む背景には、草花やきのこ、昆虫たちやピンクのヘビなどの小さな生き物たちなど、物語を思わせる小さなモチーフがたくさんちりばめられ、思わず画面の細部まで見入ってしまいます。りすたちの気持ちをそっと覗き見るような文章も、読者を絵の中へ惹き込みます。漢字はすべてルビ付ですので、お子様から大人まで幅広い年代の方にお楽しみいただけます。

西光亭とは

クッキーやゼリーなど、日本中から取り寄せた最高の素材を使用した無添加の手作り製法にこだわって作り続けている洋菓子店。代々木上原の本店のほかに、松屋銀座、新宿伊勢丹、名古屋高島屋などにも出店。かわいらしいりすのパッケージは贈り物や引き出物などに大変な人気を博している。はなまるマーケット(TBS系)、とんねるずのみなさんのおかげでした(フジテレビ系)などメディアでの紹介多数。

http://www.seikotei.jp/

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

藤岡ちさ | Chisa FujiokaHP

1977年広島県生まれ。女子美術大学美術学科洋画専攻卒業。

2001年より西光亭のパッケージを手掛ける。

絵本(『ちいさな魔女からの手紙』角野栄子 著)などに参加。

美しく繊細な色使いと自由な筆致で描く、

どこか温かく懐かしい雰囲気の絵で幅広い年代から支持されている。

Born in Hiroshima, 1977.

Graduated from Jushibi University of Art and Design, Department of Fine Arts, Concentration in Oil Painting and Printmaking.

Since 2001,

Fujioka started to draw the cover illustration of the package of Seiko-tei.

Posted at : 2012.09.25 16:37

ことでん 仏生山工場

写真=GABOMI

2,500円+税 | 297 × 210 mm | 112頁 | 並製本

アートディレクション : 寄藤文平

"Kotoden"

Photographs by GABOMI

2,500JPY | 297 × 210 mm | 112 page | softcover

Art Director:Bumpei Yorifuji

ISBN 978-4-903545-82-0

Published in July 2012

About Book

ものづくりの心、職人の誇り、現場をたいせつにするということ・・・

「ことでん人」による「ことでん力」。愛と和をもって、ことでんは走り続ける。

岸田繁(ミュージシャン・くるり)

新進気鋭の写真家、GABOMI(ガボミ)が香川県高松市の私鉄「ことでん」の仏生山工場の様子を、「ことでん」開業100周年を期に撮影しました。

地元の人たちにも知られざるこの工場では、全国の廃車となった古い電車を譲り受け見事に改造補修しています。ほぼ手仕事で、電車の改造補修に使う部品、工具をはじめ、作業に使う机や職員用の風呂場までも自分たちで作っています。高い技術を持ったこの工場は、まさに「ことでん」の心臓部なのです。

長い年月を経て鉄道の技術や知識は人から人へ伝承されてきました。これから鉄道車輌の時代は大きく変わっていくかもしれません。GABOMIの記録写真は純粋に今を伝えるものであり、時代を超えて多くの人の心に、工場の景色とそこで働く人々の精神を残すものになるでしょう。

<「ことでん」とは>

正式名称は高松琴平電気鉄道。香川県の県庁所在地の高松や、観光名所の金比羅宮のある琴平などを通り、昨年開業100周年を迎えた地元からとても愛されている電鉄です。

さらに、日本で一番古い現役車輌や、全国の既に廃車になった古い電車がまだ走っているため、全国の鉄道ファンも注目の路線となっています。

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

GABOMI HP →

http://www.gabomi.jp/

1978年高知県生まれ。香川県高松市在住。

日々出会う全ての物事に美を見出し記録撮影している。

高松市塩江美術館や県内外のギャラリーでの個展を開催。

2011年私鉄ことでんの車輌工場を撮影した「ことでん百年目の写真展」(高松天満屋/2011年)が大きな反響を呼び、一連の写真をメインビジュアルに使用した広告は、2012年全広連鈴木三郎助地域賞優秀賞、香川広告協会広告賞印刷部門 新聞部門で各優秀賞を受賞。

2012年、高松市立美術館「高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.02」に出展。

Born in Kochi, 1978. Lives and works in Takamatsu, Kagawa.

GABOMI photographs the beauty of everyday life.

GABOMI's works have been shown in many solo and group shows in Japan, such as Shionoe Museum of Art. In 2011, the exhibition "100 anniversary of Kotoden" (at Takamatsu Temmaya) created great sensation, and the advertisement, used her images, got numerous awards. In 2012, GABOMI participates in the exhibition "Takamatsu Contemporary Art Annual vol. 2" at Takamatsu City Museum of Art.

Posted at : 2012.07.23 20:29

ON THE CIRCLE

普後均 写真集

4,500円+税 | 260 × 300 mm | 116頁 | 上製本

アートディレクション : 岩本真冬+山崎仁(犀)

ON THE CIRCLE

Photographs by Hitoshi Fugo

4,500JPY | 260 × 300 mm | 116 page | hardcover

Art Director : Mafuyu Iwamoto + Hitoshi Yamazaki (SAI)

ISBN 978-4-903545-81-3

Published in July 2012

*お支払い方法は、代金引換、銀行振込、郵便振替、クレジットカード支払い、PayPal よりお選び頂けます。

About Book

About Book

「FLYING FRYING PAN」の普後均が放つ新たなる名作。

2010年度伊奈信男賞受賞作。

円形の貯水槽の上を舞台とし、日常的な世界とメタファーの世界とが交差しながら進行する。

無名性と個、生命、陰陽、暴力、光。宇宙的な広がりを孕むモノクロ65点。

---

ON THE CIRCLE

円形の貯水槽の上に寝て目を閉じる。

宇宙に包まれるという感覚ではなく、宇宙を包み込むという感覚、

そのような一瞬は来るのだろうか。

多分、その時は、生きることの不安からも死の恐怖からも解放されるに違いない。

瞼に柔らかな光を感じながら漠然とそう思う。

円の上で交差する。直線的な時間と円環する時間が。

円の上で融合する。日常と非日常の世界が。

草を揺らす風の音。小鳥のさえずり。銃声。子供の泣き叫ぶ声。水面ではじける水滴の音。

円の上に音があふれる。

母の声は錯覚だったのだろうか。

日が落ちて、ぼくは起き上がり、貯水槽の上に立つ。

仄暗い中、何もない円を見つめる。

普後均

ON THE CIRCLE

I lay down on the top of the circular water tank and close my eyes.

Not the sense of being enveloped by the Universe, but of enfolding the Universe - I wonder if such an instant will come. Surely that will be the instant when I am liberated from the uncertainties and uneasiness of living and the fear of death. As I feel the soft light on my eyelids, this thought floats nebulously in my mind.

On the circle they intersect - linear time and circular time.

On the circle they melt together - the ordinary world and the extraordinary world.

The sound of wind gently rustling the grasses. Bird song. Gunshot. Children's wails. The sound of water drops spraying up from the water's surface. On the circle sounds exist in abundance.

Was my mother's voice just an illusion?

The evening comes. I sit up. I stand on the water tank.

In the fading light, I gaze at the circle of nothing.

Hitoshi Fugo

-----

It's not unusual for Hitoshi Fugo to use his photography as an exentded meditation on a single subject: his previous photobook, "Flying Frying Pan," was an entire series in which he looked at an old frying pan, and discovered galaxy-like configurations of light in its tiny nooks and crannies. With "On the Circle," Fugo has left the world of the frying pan, but he's still photographing in a fundamentally experimental way. In this work, he's set his camera up on a small circular patch of artificial grass, and taken all of his photographs from a slightly elevated perspective, looking down at the curve of this patch as it meets the dirt around it. From this starting point, Fugo's photographs cover a broad range of subjects and styles. Sometimes he takes what appear to be straightforward portraits, but he also plays with the scene, in a Surrealist style: he's introduced many different objects into his photographs, and in a particularly striking image, three women in swimsuits appear to execute a freestyle stroke across the circle. After discovering the universe in a frying pan, Fugo has returned to a circular area more in line with the scale of the human body, but he continues to find new ways to present the familiar in an unfamiliar way.

Includes an English translation of text by the photographer.

Top of Page

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

普後均 | Hitoshi Fugo

1947年生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業後、細江英公に師事。

1973年に独立。 2010年伊奈信男賞受賞。

作品に「遊泳」「暗転」「飛ぶフライパン」「ゲームオーバー」「見る人」「KAMI/解体」「ON THE CIRCLE」他。

写真集に「FLYING FRYING PAN」(写像工房)、池澤夏樹との共著に「やがてヒトに与えられた時が満ちて......」(河出書房新社)他。

国内、海外での個展、グループ展多数。

パブリックコレクション 東京都写真美術館、北海道立釧路芸術館、京都国立近代美術館、フランス国立図書館他。

Born in 1947. After graduating from the Photography Department in the College of Art at Nihon University, Fugo studied under photographer and filmmaker Eikoh Hosoe.

Fugo began working as an independent photographer in 1973. He was the 2010 recipient of the prestigious Ina Nobuo Award.

Fugo's photograph series include Floating Around, Dark Changes, FLYING FRYING PAN, Game Over, Waterfall Watchers, KAMI/Demolition, and ON THE CIRCLE.

Photography collections include FLYING FRYING PAN (Shazow Kobo, Tokyo) and a work in collaboration with author Natsuki Ikezawa, The Time Given to Man Shall Lapse Sometime and... (Kawade Shobo Shinsha, Tokyo).

Fugo's works have been shown in numerous solo and group exhibitions in Japan and overseas.

Public collections of Fugo's works are housed at the Tokyo Metropolitan Museum of Photography; the Kushiro Art Museum, Hokkaido; the National Museum of Modern Art, Kyoto; and the Bibliothèque nationale de France.

Posted at : 2012.07.04 17:27

ミルフイユ 04 / Mille-feuille 04

1,500円+税 | 180 × 204 mm | 210頁 | 並製本

アートディレクション : 中島雄太

企画/発行 : せんだいメディアテーク

発売 : 赤々舎

Mille-feuille 04

1,500JPY | 180 × 204 mm | 210 page | softcover

Art Director : Yuta Nakajima

Published by Sendai Mediatheque

Distribution by AKAAKA

ISBN: 978-4-903545-80-6

Published in March 2012

About Book

「取り戻すべき日常」は、

果たしてこれまでと同様の日常なのか。

過去に戻るのでもなく、此処に留まるのでもなく、

ただ漠然と何かを棚上げするかのように

未来を描くのでもなく、

いま、今日を、どうつくるのか。

せんだいメディアテーク機関誌「ミルフイユ」の04号は、震災後の私たちの「今日」を見つめる。「今日」を見失いつつある感覚の中で、震災をなぞるのではなく、以前に引き戻されるのでもなく、それを突き抜けて思考する言葉や表現の数々。

---------

序文「今日の作り方」より

「取り戻すべき日常」は、果たしてこれまでと同様の日常なのか。過去に戻るのでもなく、此処に留まるのでもなく、ただ漠然と何かを棚上げするかのように未来を描くのでもなく、いま、今日をどうつくるのか。

この問いに携える道具のひとつとなるよう、この本をつくった。

私たちは震えている。あるいは、喘いでいる。もしくは、戦っている。日々、あらゆるものの価値についての決定を要請され、その答えを急かされる。焦らずにはいられず、自らの内のどこからか湧いてくる、よくわからない渇望に捕らえられていく。そんな日々の向こう側にどのような未来を描けばいいのだろう。そう立ち止まる間にも、実態のよくわからない大きな力が、私たちをまた元のサイクルに引き戻そうとする。

このまとわりつくような濁流から、身を引きはがし、たとえ不器用であろうとも痺れるような実感がともなう歩みを得るには、あらためて今日のつくり方、そして外界との関わり方についての方策を探る必要があると考えた。

-----------

<目次>

いがらしみきお「今日のつくり方」/小野和子「物語ること、生きること」/志賀理江子「消えたか否か未ださめぬ」/花森安治「見よぼくら一銭五厘の旗」/渡辺京二「豊かな生活」/椹木野衣「『今日』をつくる新たな人に」/グリッサゴーン・ティンタップタイ「こんにちは、せんだい」/濱口竜介×酒井耕 対談「他者の声、明日の映画」/鈴木太「店長コラム 三つの話」/石牟礼道子「しゅうりりえんえん」/山田創平「あの青空を思え」/北澤潤「いつかの少年へ」/てつがくカフェ@せんだい

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

せんだいメディアテークとは?

せんだいメディアテークは、2001年に開館した仙台市にある文化施設。世界的な建築家・伊東豊雄氏による設計と、「最先端の知と文化を提供(サービ ス)」「端末(ターミナル)ではなく節点(ノード)へ」「あらゆる障壁(バリア)からの自由」を運営コンセプトによりグッドデザイン大賞(2001年)を 受賞。図書館、ギャラリー、シアターなどを持ったこの空間で、これまでさまざまな展覧会や上映会、ワークショップなどが日々行われている。

planning for the "sendai mediatheque" began in 1994. at the beginning, plans called for a multifunctional facility comprised of a library, gallery, visual media center that also contained services to aid the sight-and hearing-impaired. subsequently, plans changed so that instead of simply being a "mixed-use" facility, it was intended to encompass a larger sphere of functions that would allow the facility to operate as a unified "mediatheque" with common goals to respond to a continuously changing information environment and users' diverse needs. the "sendai mediatheque will gather, preserve, exhibit, and present various forms of media without being bound to form or type. this public facility for the 21st century will, through its various functions and services, be able to support the cultural and educational activities of its users.

Posted at : 2012.03.25 19:58

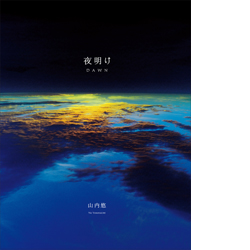

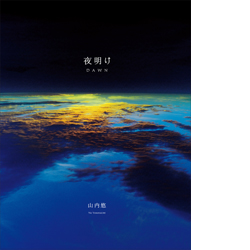

夜明け (新装版) / DAWN

山内悠 写真集

3,800円+税 | 230 × 300 mm | 96頁 | 上製本

アートディレクション : 近藤一弥

DAWN

Photographs by Yu Yamauchi

3,800JPY | 230 × 300 mm | 96 page | hardcover

Art Director : Kazuya Kondo

ISBN : 978-4-903545-79-0

Published in March 2012

About Book

山内悠は、富士山七合目の山小屋(標高3000メートル)で600日間暮らし、眼前に繰り広げられる「夜明け」の光景を撮り続けてきました。

地球と宇宙の境界線、雲平線の彼方に日が昇り、色づく雲海。躍動する雲。それはあたかも地球という惑星の細胞に命が吹き込まれ、呼吸する姿そのもの。神秘的で美しい光景の数々は、まさに一期一会。私たちの頭上には、常にこうした光景が存在しているのです。

宇宙と地球の狭間に広がる光景をまえに、私たち自身の存在を、その生命体としての在り方を体感する写真集。

新装版はハードカバーとなり、宇宙の絵本のような美しい広がりが感じられます。

「夜明け」に寄せて 山内悠

これは雲の上の夜明けを撮影した作品になります。

標高3000メートルにある富士山の山小屋に600日間滞在して撮影を行いました。全て同じ場所から撮影し、その定点で変容し続ける地球の様子を追いかけました。

雲の上。

僕たちが生活する頭上に確かに存在する世界。

そこは地球と宇宙の狭間であり、無限の宇宙空間とその中にある地球という惑星を心身で感じることができる。雲は地球を覆う膜のように思え、常に刻々とその姿を変えて行く。そして、その彼方にある雲平線より日が昇り夜明けが訪れる。ブルーで一色だった空間が 一瞬にして全く違う世界になる。僕はこの魔法のような瞬間を幾度と体験した。雲平線より昇り出した真っ赤な太陽はみるみるうちに輝きを増し、眩しい光へと変わる。光が照らしはじめた瞬間、すべてが動きはじめる。空気は暖かくなり、風向きは変わる。雲も色を変え続け、その下からは鳥達の騒ぎ立てる鳴き声が微かに届く。そこにいる僕はまぎれもなく高揚している。空間が一体となって目覚める。この瞬間、僕は光とは何であるのかと考える。

それは愛というエネルギーの現れなのかもしれない。

すべては人間の生死、地球の周回をも越えた宇宙の呼吸である。僕たちはこの呼吸のリズムの中に確実に存在している。社会がどれだけ複雑になろうとも、どれだけ時代が目まぐるしく変化しようとも、この永遠に繰り返すこのリズムを創る未知なる大きな世界にただ存在している。そのように全てを捉えると僕たちもまた未知なる大きな存在であるという事に気が付く。

今、ここに在るということ。 それを改めて感じ、考えていただければ嬉しく思います。

To create "DAWN", Yu Yamauchi lived on the summit of Mt. Fuji for almost five months straight--four years in a row. During this time, almost 600days, Yamauchi photographed the sunrise ("DAWN") from this point nearly 3000m above sea level. The results of this effort are often spectacular: at times the photographs almost seem to show an alien world, full of brilliant yellows, searing oranges, and radiant blues. But this book is not just about showing a beautiful scenery which is far removed from our daily lives. By reaching a point as far away from the earth--and as close to outer space--as possible, Yamauchi asks the viewer to consider their own existence.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

山内 悠 | Yu Yamauchi HP →

http://www.yuyamauchi.com

1977年兵庫県生まれ。独学で写真を始める。

2004年より本格的に作品制作を続ける。現在、東京在住。

-受賞-

color imaging contest 2006 特選受賞

第31回写真新世紀 佳作(野口里佳選出)

International Photography Award 2009 Fine Art部門 Honorablemention受賞

Born in Hyogo, Japan, 1977. Lives and Works in Tokyo, Japan.

- Awards -

color imaging contest 2006 Special Prize

the 31st New Cosmos of Photography Honorable Prize (juried by Rika Noguchi)

International Photography Award 2009 Fine Art Honorablemention

Related Items

Posted at : 2012.03.12 12:37