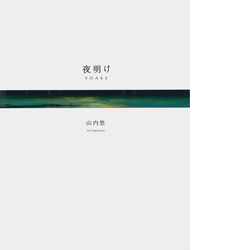

夜明け

山内 悠 写真集

5,000円+税 | 295 × 225 mm | 96頁 | 並製本

アートディレクション : 近藤一弥

Yoake

Photographs by Yu Yamauchi

5,000JPY | 295 × 225 mm | 96 page | softcover

Art Director : Kazuya Kondo

ISBN : 978-4-903545-64-6

Published in September 2010

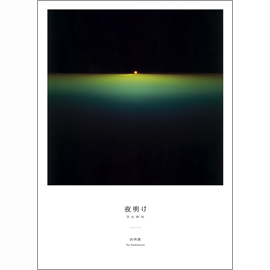

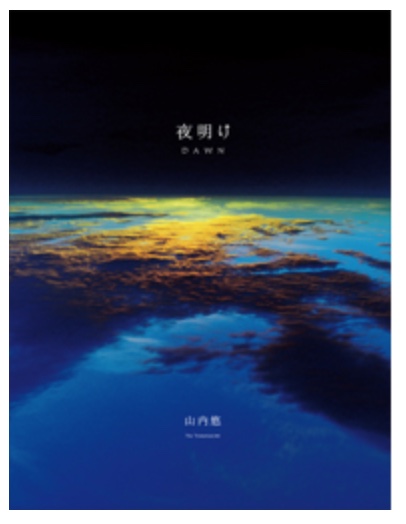

About Book

地上3000メートル、富士山から望む奇跡

600日間にわたる雲の上の旅

地球と宇宙の境界線、雲平線(うんぺいせん)の彼方に日が昇り、訪れる「夜明け」。

地上3000メートルの高さにある富士山の山小屋で600日間、山内悠は「夜明け」を追い求めた。

全存在をかけて登り至ったその地に、人々の待つ来光。雲の躍動。一度切りならず、待った。

ただその光景をフィルムに収めずにはいられなかった。

地球という惑星の上に立つひとりの人間として、それを見たのだ。

その輝きは人間の生死、地球の周回を超え、宇宙の呼吸である。

美しい装幀の中に集約された色のひとつひとつは

全ての人に、今、立っているこの場所の尊さを教えてくれるだろう。

----------------

僕は富士山の山小屋で600日間に渡る 雲の上の旅 を続けました。

そこは本当に宇宙と地球の狭間であり、僕たちはこの膨大な宇宙空間の中にある地球という星で生きているという事を心身で感じました。

この地球は惑星という生き物であり、その躍動も感じる事が出来ました。

そして、本当に美しいのです。

夜明けの太陽の光は闇を溶かすようにすべてに命を吹き込み、満たすのです。

それは、愛というエネルギーの現れのように思えました。

僕は、それらをただ感じ、写真を撮り続けていました。

そして、それらを一人でも多くの人にただ伝えたいと思いました。

光である愛は皆の心にあり、一つの大きなものです。

そして、自分自身を客観的にこの美しい地球で生きる生命体として観ることができた時、この複雑化され、細分化された人間社会に生きる自分自身をよりシンプルに、より大きな存在としてとらえ、自由に生きていけるようになるのではないかと思います。

皆、大きな世界で自由に生きる大きな存在である。

僕はそう思いました。

すべてが何らかの由縁にあります。

僕が写真を始め、富士山の山小屋で過ごし、そして感じた事をこのように形として表せた今、そのすべてに感謝いたします。

写真はすべて富士山須走口七合目の同じ場所から撮影しております。

目紛しくも鮮やかに表情を変え続ける地球の美しさをご覧下さい。

2010年8月 山内 悠

To create "Yoake," Yu Yamauchi lived on the summit of Mt. Fuji for almost five months straight--four years in a row. During this time, almost two and a half years, Yamauchi photographed the sunrise ("Yoake") from this point nearly 3000m above sea level. The results of this effort are often spectacular: at times the photographs almost seem to show an alien world, full of brilliant yellows, searing oranges, and radiant blues. But this book is not just about showing a beautiful scenery which is far removed from our daily lives. By reaching a point as far away from the earth--and as close to outer space--as possible, Yamauchi asks the viewer to consider the fragility of their own existence. The unique printing of the book features a dust jacket which folds out into a full-size poster.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

山内 悠 | Yu Yamauchi>

HP

やまうち・ゆう

1977年兵庫県生まれ。独学で写真を始める。

2004年より本格的に作品制作を続ける。現在、東京在住。

-受賞-

color imaging contest 2006 特選受賞

第31回写真新世紀 佳作(野口里佳選出)

International Photography Award 2009 Fine Art部門 Honorablemention受賞

Born in Hyogo, Japan, 1977. Lives and Works in Tokyo, Japan.

- Awards -

color imaging contest 2006 Special Prize

the 31st New Cosmos of Photography Honorable Prize (juried by Rika Noguchi)

International Photography Award 2009 Fine Art Honorablemention

Related Items

Posted at : 2010.09.10 13:08

126 POLAROID -さよならからの出会い-

展覧会カタログ

2,800円+税 | 182 × 257 mm | 160頁 | 並製本(スリップケース入り)

アートディレクション : 半田淳也

126 POLAROID

Photographs by Various Artists

2,800JPY | 182 × 257 mm | 160 page | softcover with slipcase

Art Director : Junya Handa

ISBN : 978-4-903545-62-2

Published in August 2010

Out of stock

About Book

ポラロイドという一時代の象徴に向けられた、別れと、そして再会

ページをめくるごとにそれぞれの想いが溢れ出す

瞬時に現れる写真とその独特の質感、特有の形と余白...

老若男女、たくさんの人々を魅了して来たポラロイド。

あのフィルムに少し色あせた様子で、世界に一つしか無い在りし日の思い出の一枚が押し入れのどこかにしまい込まれている、という方も少なくは無いだろう。

そこに添え書きもあればまた、思い出は鮮やかに蘇る。

日常の一場面から、写真家による作品集まで、ポラロイドは人々の生活に多くの彩りと愉しみを与えた。

2008年、生産中止という一つの終焉を機に多摩美術大学がスタートさせた「さよならポラロイド」展。

東京、京都、大阪へとタイトルを変えながら続いて来たこの、ポラロイドを "偲ぶ会" はフィルムの再生産という知らせと共に、新しい可能性を歓び祝う "出会いの会" として横浜美術館で新たなスタートを切る ―「126 POLAROID -さよならからの出会い-」展。

写真家、美術家、研究者、学生と、様々な背景を持ちここに集う126組の映し出した色はわたしたちにどのような出会いをもたらしてくれるだろうか?

ユーモアに富んだデザインにも心躍る、スタイリッシュな図録。

主な参加者:

荒木経惟、杉本博司、港千尋、森山大道、飯沢耕太郎、石川直樹、石塚元太良、石田尚志、大木裕之

大日方欣一、かわなかのぶひろ、倉石信乃、斎木克裕、沢渡朔、新津保建秀、杉戸洋、鈴木志郎康

津田直、萩原朔美、藤代冥砂、元田敬三、森北伸、屋代敏博、若木信吾

This special volume, published in conjunction with a 2010 exhibition at the Yokohama Museum of Art, was intended to commemorate the end of Polaroid film. In addition to showing Polaroids from a wide range of Japanese photographers, "126 Polaroid" includes four essays (translated into English) reflecting on the format. Some of the most influential photographers in Japan are represented in this book, including Hiroshi Sugimoto, Nobuyoshi Araki and Daido Moriyama. While it eventually came to light that Polaroid film would be produced by a third party, "126 Polaroid" is an important meditation on the way that this technology has affected photography. Marveling at the way that so many different photographers could be brought together "without a hitch," critic Kotaro Iizawa writes: "I can only conclude that there must be some sort of strange and astounding magnetic field acting upon the movement surrounding Polaroid photography."

Incldues English translations of texts by museum director Akira Tatehata, professor Sakumi Hagiwara and critics Kotaro Iizawa and Shino Kuraishi.

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Posted at : 2010.09.02 18:53

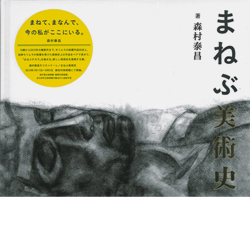

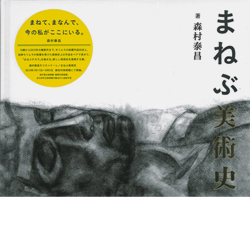

まねぶ美術史

森村泰昌 作品集

2,500円+税 | 242 × 192 mm | 164頁 | 上製本

アートディレクション : 原田祐馬

Manebu Art History

Works by Yasumasa Morimura

2,500JPY | 242 × 192 mm | 164 page | hardcover

Art Director : Yuma Harada

ISBN : 978-4-903545-61-5

Published in July 2010

About Book

まねて、まなんで、今の私がここにいる。(森村泰昌)

新しい美術史を提唱する画期的な書。

16歳から2010年の最新作まで、モリムラの秘蔵作品60点と、当時モリムラが影響を受けた美術史上の作品をペアで見せて、「まねぶチカラ」を魅せる。

森村泰昌というひとりの美術家の成長過程と美術史という普遍的な世界を、たがいに響き合うシンクロニシティとして捉えた画期的な試み。

<寄稿>佐々木幹郎(詩人)「モリムラさんの青春」

<収録作家>赤瀬川原平/荒川修作/岡本太郎/菅井汲/高松次郎/田中敦子/横尾忠則/レオナルド・ダ・ヴィンチ/パウル・クレー/マルセル・デュシャン/ワシリー・カンディンスキー/アンディ・ウォーホル/ジャスパー・ジョーンズ/ほか全51作家

<章タイトル>

第1章 匂いの記憶/1960年代初め

第2章 太陽とテレピンと青春/1960年代中頃

第3章 すべてを追いかけ、追いつけず/1960年代後半

第4章 絵画、絵画、絵画!/1970年代

第5章 あの頃、芸術は光っていた/1960年代後半~1970年代

第6章 アングラでサイケな闇の光/1960年代後半~1970年代

第7章 「アンチ」クショーとの長いおつきあい/1960年代~現代まで

第8章 おとなが哲学する芸術の話/1970年代

第9章 ハンガ・ストライク/1983年

第10章 めまい、やまい、やばい/1980年前後

第11章 アメリカンフィーリング/1980年代

第12章 なんでも似てやろう/1990年代

終 章 「私」美術史/アッちゃんの電気服

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

森村泰昌 | Yasumasa Morimura HP

<関連展覧会>

「森村泰昌モリエンナーレ/まねぶ美術史」

2010年7月17日~9月5日 高松市美術館にて開催。

以降、岩手県立美術館・高岡市美術館・北九州美術館ほかに巡回予定

1951年大阪生まれ。京都市立芸術大学美術学部卒業。

絵画、童話、版画、モノクロ写真などによる試行錯誤を経て、1985年、ゴッホの自画像にみずからが扮して撮影するという、セルフポートレイト手法による大型カラー写真を発表。現在に至るまで、一貫してセルフポートレイト表現を追求してきた。

1988年、ベネチアビエンナーレ/アペルト部門に選ばれ、一躍注目される。以降、海外での個展、国際展にも多数出品するようになる。古今東西の有名絵画 の中の登場人物になる「美術史シリーズ」、映画女優に扮する「女優シリーズ」などを手がけるほか、映画や芝居、パフォーマンスにも参加する。また宝塚歌劇 のポスターのディレクションやイッセイミヤケのプリーツプリーズ/アーティストシリーズの第一弾をてがけるなど、作品制作のノウハウを活かして、多方面に 活躍中。著作も多数ある。

1951 Born in Osaka, Japan

1978 Graduated from Kyoto City University of Arts

Posted at : 2010.08.11 10:21

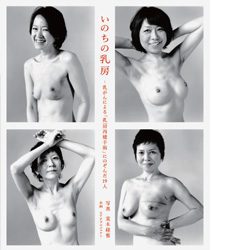

いのちの乳房

-乳がんによる「乳房再建手術」にのぞんだ19人

写真=荒木経惟

2,500円+税 | 182 × 257 mm | 108頁 | 並製本

アートディレクション : 中島雄太

企画 : STPプロジェクト 撮影 : 荒木経惟

Inochi no Chibusa - 19 Survivors of Breast Cancer and Reconstructive Surgery -

2,500JPY | 182 × 257 mm | 108 page | softcover

Art Director : Yuta Nakajima

Planed by STP Project Photographs by Nobuyoshi Araki

ISBN : 978-4-903545-63-9

Published in November 2010

Posted at : 2010.07.31 14:31

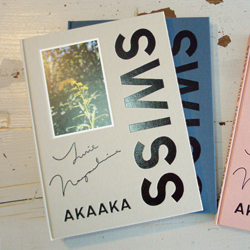

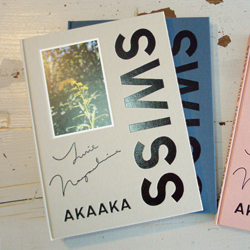

SWISS

長島有里枝 写真集

5,000円+税 | 215 × 290 mm | 214頁 | 上製本 (全20色)

アートディレクション : 寄藤文平

SWISS

Photographs by Yurie Nagashima

5,000JPY | 215 × 290 mm | 214 page | hardcover (20 colors)

Art Director : Bunpei Yorifuji

ISBN : 978-4-903545-59-2

Published in July 2010

NEW!2024 8 3rd edition, released ! ご購入はこちらから

About Book

長島有里枝、待望の写真集!

「どれほど壮大な夢想をしていようとも、人が思考するときに目に映るのは、自分の寝室のように慣れ親しんだ、些細な風景である」(個展「SWISS+」に寄せたアーティスト・ステートメント)

2007年にスイス エスタバイエ・ル・ラックにあったVillage Nomadeのレジデンシープログラムに参加した際に撮影した写真と日記によって構成。

これらの写真は、長島の亡くなった祖父の家から見つかった、25年ほど前に祖母が撮影し、箱に大切にしまっておいた花の写真にインスパイアされたもので、Village Nomadeの敷地内の草花や、部屋の光景、伴っていた息子などが写されている。

デビュー以来常に「家族」というテーマのもとに写真を撮影してきた長島が、今は亡き祖母とお互いの花の写真を通して向き合い、遠いひとに思いを馳せ、近いはずのひとと心を見つめ合った時間が凝縮された美しい一冊。

「部屋に戻り

ここにくるまですごくじかんがかかったよね

と息子が言う

この旅の道程のことをはなしているのに

わたしたちの心のことを言っているようにも聞こえる」

(3rd WEEK DAY6 2007.08.11より)

スイスの澄んだ空気の中で生まれた写真と言葉をそのまま束ねたスクラップブックのように、写真ページ、テキストページ、クラフトペーパーがランダムに綴じられ、

航空券のしおりやメモ書きも挟み込まれる。そして、手にとるひと、それぞれの思いとリンクするように、表紙は20色もの布で覆われた。

「SWISS」は、アーティスト長島有里枝の核心を静謐にひらく、新しい一冊である。

"No matter how grand the vision, when a person thinks of something the image that he sees is no more than the trifling and ordinary scene that he is so accustomed to--as one's bedroom." From the artist's statement accompanying the exhibition of SWISS+

In 2007, Nagashima participated in an artists residence program in the Village Nomade of Switzerland and the photographs she made at that time are reproduced in this volume, which are of flowers along with views of her residence and her son. The images were inspired by a set of flower photographs she found in a box of her recently deceased grandfather's home. The photographs in that box were made by her grandmother twenty-five years prior. Nagashima's work is characterized by her documentation of her family. Through the pictures of flowers and her diaristic entries, she has found a new means of creating a document of her family despite the separation of time and distance.

Wedged into the pages randomly--not unlike a scrapbook-- are airline tickets, memos, and blank sheets of craft paper. The sense of shuffle and easy re-ordering dispenses with linear narrative in favor of an accidental, open-ended reading. This makes the book's art direction and design are integral components of the project, blending together visual and text elements with found matter. Her diary-style entires are printed on tracing paper and seem to be typed out with a typewriter with keys out of register. The deliberate slowness of the book's aesthetic is the vehicle for presenting the photography.

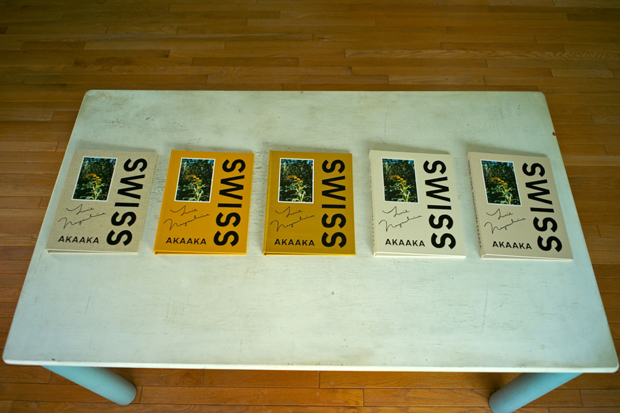

左より

1 桜色(さくらいろ) 在庫なし / out of print

2 臙脂色(えんじいろ) 在庫なし / out of print

3 赤紅(あかべに)在庫なし / out of print

4 桃色(ももいろ)在庫なし / out of print

5 菫色(すみれいろ)在庫なし / out of print

左より

6 生成り(きなり)在庫なし / out of print

7 山吹(やまぶき)在庫なし / out of print

8 黄落葉(きおちば)在庫なし / out of print

9 霞(かすみ)在庫なし / out of print

10 鳥の子(とりのこ)在庫なし / out of print

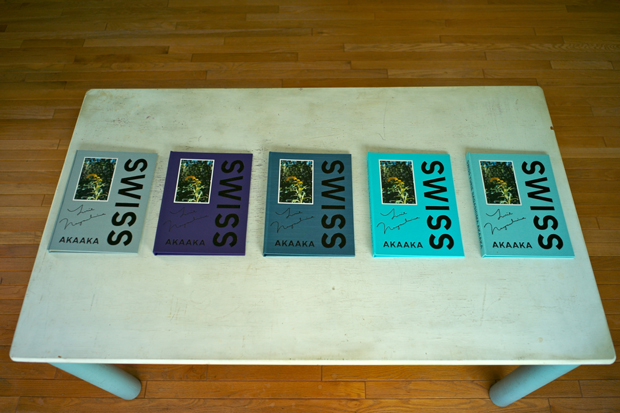

左より

11 瓶覗(かめのぞき)在庫なし / out of print

12 藤紫(ふじむらさき)在庫なし / out of print

13 藍鼠(あいねず)在庫なし / out of print

14 花浅葱(はなあさぎ)在庫なし / out of print

15 空色(そらいろ)在庫なし / out of print

左より

16 濃茶(こいちゃ)在庫なし / out of print

17 錫色(すずいろ)在庫なし / out of print

18 墨色(すみいろ)在庫なし / out of print

19 濃緑(こみどり)在庫なし / out of print

20 柳染(やなぎぞめ) 在庫なし / out of print

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player.

Get Flash

Artist Information

長島有里枝 | Yurie Nagashima>HP http://www.scaithebathhouse.com/ja/artists/yurie_nagashima/

1973 東京都生まれ

1993 Tokyo Urbanart #2展 パルコ賞受賞

1995 武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒業

1999 California Institute of the Arts, USA, Master of Fine Arts修了

2001 第26回木村伊兵衛写真賞 受賞

1973 Born in Tokyo

1991-95 Bachelor's degree at Musashino Art University, Tokyo, Japan, Majored in visual communication design

1993 PARCO Prize in URBANART #2, Japan

1997-99 Master's degree at California Institute of the Arts, California, USA Majored in Art / Photography

2001 The 26th Kimura Ihei Photography Award, Japan

Related Items

Posted at : 2010.07.26 19:55